Leserkommentar

Chancengleichheit durch Integration, mehr Illusion als Realität

Wäre Chancengerechtigkeit mehr als eine Illusion, gäbe es weder Millionenerben noch Menschen, die unsere öffentlichen Toiletten zum Minimallohn reinigen. Wer die auf Chancengerechtigkeit basierende Integration fordert im Wissen, dass sie nicht finanzierbar ist und immer teurer wird, outet seine Nähe zu Ideologien. Eine solche ist die schulische Integration ohne Selektion. Die gescheiterte Basler Orientierungsschule lässt grüssen. Diese war integrativ und kannte keine Noten. Zweifel ist im Falle der sog. «Erziehungswissenschaften» nötig. Denn aus dieser Ecke kommen «Studien», die nicht nur der Integration, sondern sogar dem Frühfranzösischunterricht Erfolg bescheinigen. Solche der Realität widersprechenden Gefälligkeitsstudien sind wertlos. Deshalb der Aufruf an alle Theoretiker und Ideologen: Kommen Sie an die Schulen und unterrichten Sie. Dann haben sie nicht nur eine Meinung zur Schule, sondern eine Ahnung davon. Sie werden dann verstehen, warum am Ende der Volksschule 25% der Schüler die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nicht beherrschen: wegen der Integration verhaltensauffälliger Schüler, die alle andern stören. Damit die Integration auch nur ansatzweise funktionieren würde, bräuchte es etwa zweimal mehr Lehrkräfte. Doch wir finden bereits heute kaum genug. Warum investieren wir zig Millionen in die Integration zugunsten der Schwächsten, aber keine einzige in die Förderung der Stärksten? Ist dies nicht auch eine Frage der Gerechtigkeit?

Felix Hoffmann, Sekundarlehrer

News

-

Samstag, August 30, 2025

Die Basler Regierung befürwortet die Ausarbeitung einer Hitzeschutzstrategie für Schulen. Die zunehmende Belastung der Schülerinnen und Schüler und aller Mitarbeitenden soll gedämmt werden und somit wieder ein lernförderliches Umfeld sichergestellt sein. (lbu)

-

Freitag, August 29, 2025

Am vergangenen Dienstagmorgen ging bei der Basler Polizei ein Amokalarm der Primarschule Lysbüchel ein. Folglich fuhr die Polizei mit einem Grossaufgebot zur Schule, wo sich schnell herausstellte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. (lbu)

-

Sonntag, August 24, 2025

Unter der Leitung von PD Dr. Alexandra Binnenkade hat ein Team von Basler Lehrpersonen und externen Fachleuten ein digitales Lehrmittel zur Stadtkunde entwickelt. Es ersetzt den Stadtkunde-Ordner und ist unter www.stadtkunde.ch erreichbar. (ch)

-

Sonntag, Juli 27, 2025

Grossrat Raoul I. Furlano (LDP) kritisiert das Stipendiensystem der Universität Basel. In seiner Motion thematisiert er das Problem, dass die finanzielle Unterstützung für Studierende häufig erst Monate nach Studienbeginn ausgezahlt wird und deswegen Betroffene auf eigenständig organisierte Übergangslösungen angewiesen sind. (lbu)

-

Samstag, Juli 26, 2025

Aktuell dürfen Studierende nur bis zu 6'000 Franken jährlich, also 500 Franken monatlich verdienen, um den vollen Stipendienbetrag zu erhalten. Dieser Betrag wirkt einerseits abschreckend, um praktische Erfahrungen zu sammeln und verhindert andererseits, dass Studierende für ihre Zukunft nach dem Studium sparen oder gar ihren derzeitigen Lebensunterhalt zu sichern. (lbu)

-

Freitag, Juli 25, 2025

Die Website der Starken Schule beider Basel wurde in den vergangenen zwölf Monaten erfreulich häufig besucht. Rund 13'507 verschiedene Nutzende besuchten mindestens einmal die Website. (lbu)

Spenden

Wir freuen uns über Ihre Spende.

Starke Schule beider Basel

4127 Birsfelden

PC 60-128081-8

IBAN CH98 0900 0000 6012 8081 8

19.09.2024

Vorstoss fordert grundsätzliche Änderung der Lehrerausbildung

Die massive Kritik an der Pädagogischen Hochschule (PH FHNW) hat Folgen: Landrätin Anita Biedert reicht am kommenden Donnerstag einen brisanten Vorstoss ein, der ein grundsätzliches Umdenken bei der Ausbildung an der PH fordert. Die Sekundarlehrpersonenausbildung soll neu differenziert erfolgen, abhängig davon, ob die angehende Lehrperson hauptsächlich Kleinklassen und das Leistungsniveau A oder ob sie die beiden anspruchsvolleren Leistungsniveaus E (erweitertes Niveau) und P (progymnasiales Niveau) unterrichten möchte.

Heute unterrichten Sekundarlehrer/-innen in vielen Fällen alle Leistungsprofile. Die Pädagoginnen und Pädagogen sind sich jedoch weitgehend einig: Lehrpersonen, welche Kleinklassen und Leistungsniveau A unterrichten, benötigen für einen erfolgreichen Unterricht andere Fähigkeiten und Kompetenzen als Lehrpersonen, welche die beiden inhaltlich anspruchsvolleren Niveaus E und P unterrichten.

Universalität reicht nicht für einen qualifizierten Unterricht

Die PH bildet heute Lehrperson aus, die vieles ein bisschen, aber nichts fundiert beherrschen, was für die Schwächen im Bildungswesen der letzten Jahre mitverantwortlich ist. Um im anspruchsvolleren progymnasialen P-Niveau unterrichten zu können, reicht oberflächliches Fachwissen ebenso wenig aus, wie mangelndes sozialpädagogisches und psychologisches Wissen für das Führen einer Kleinklasse oder einer Regelklasse des Leistungsniveaus A nicht genügen.

Der Text des Vorstosses im Wortlaut

«Seit vielen Jahren erhält die Pädagogische Hochschule (PH) der FHNW in Umfragen durchweg schlechte Bewertungen. Ein wesentlicher Kritikpunkt sind die wenig relevanten und praxisnahen Lerninhalte, die nicht ausreichend auf den Lehrerberuf vorbereiten.

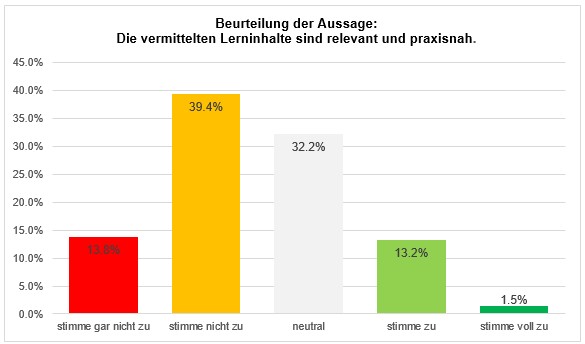

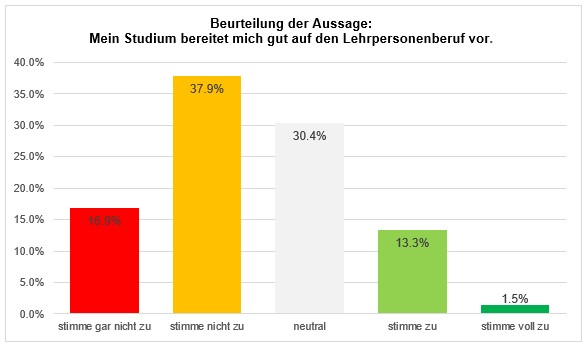

Erst kürzlich wurde diese Kritik durch eine Umfrage unter einer Gruppe von Studierenden erneut deutlich bestätigt. Nur 14,7 % der 823 an der Umfrage teilnehmenden Studierenden bewerteten die vermittelten Lerninhalte als relevant und praxisorientiert. Aber auch nur 14,8 % waren der Meinung, dass die PH die Studierenden gut auf den Lehrerberuf vorbereitet. (Siehe folgende Grafiken.)

Die Umfrageergebnisse wurden von der Starken Schule beider Basel (SSbB) im August veröffentlicht. (Quelle: http://starke-schule-beider-basel.ch/archiv/Archiv_Artikel/StudierendeerteilenderPHFHNWeineknallendeOh.aspx)

Lehrpersonen, die an einer Sekundarschule Kleinklassen und das Leistungsniveau A unterrichten, benötigen für einen optimalen und zielführenden Unterricht andere Fähigkeiten und Kompetenzen als jene Lehrpersonen, die die Niveaus E und P unterrichten.

Aktuell erhalten jedoch alle Lehrpersonen der Sekundarstufe I die gleiche Ausbildung, unabhängig davon, welches Leistungsniveau sie später hauptsächlich unterrichten. Diese einheitliche Ausbildung für Sekundarlehrpersonen hat erhebliche qualitative Nachteile. Eine spezialisierte Ausbildung ist daher dringend erforderlich.

In einem offenen Brief fordern 105 Studierende die Parlamentarierinnen und Parlamentarier der beiden Basler Halbkantone auf, der «PH FHNW» endlich mehr Beachtung zu schenken. Der Wunsch nach einer qualitativ besseren Ausbildung ist unter den Studierenden groß.

Der Regierungsrat wird gebeten, das Gespräch mit den anderen drei Trägerkantonen der PH FHNW zu suchen und darauf hinzuarbeiten, dass die Ausbildung der Sekundarlehrpersonen differenziert erfolgt. Dies sollte abhängig davon geschehen, ob die Lehrpersonen künftig das Leistungsniveau A und Kleinklassen unterrichten oder ob sie hauptsächlich die beiden fachlich anspruchsvolleren Niveaus E und P betreuen.

Besonders wichtig ist, dass der heutige integrative Ausbildungsweg (vierjährige Ausbildung an der PH) zur Lehrberechtigung für das Niveau A und die Kleinklassen führt, während der derzeitige konsekutive Ausbildungsweg (dreijährige fachliche Ausbildung an der Universität, gefolgt von einer kurzen pädagogischen Ausbildung an der PH) zur Lehrberechtigung für die Leistungsniveaus E und P der Sekundarstufe I führt.»

Hohe Bildungsqualität wird nicht mit Einheitslehrpersonen erreicht

Die Stärke der PH liegt in der sozialpädagogischen, methodisch-didaktischen und psychologischen Ausbildung, die Stärke der Universität hingegen in der Vermittlung der fachwissenschaftlichen Kenntnisse und Kompetenzen. Dieser Umstand muss für die künftige Lehrpersonenausbildung in höherem Masse berücksichtigt werden.

Künftig soll sich die PH vollumfänglich auf die Ausbildung der künftigen Lehrpersonen der Kleinklassen und des Leistungsniveaus A konzentrieren. Die Erlangung pädagogischen und psychologischen Geschicks sowie praxisnahe Fähigkeiten wie beispielsweise das Betreuen und Fördern von verhaltensauffälligen Schüler/-innen und das Unterrichten in «schwierigen» Klassen müssen zentrale Lerninhalte sein, welche die PH umfassend vermitteln könnte. Damit die Lehrpersonen der Kleinklassen und des Leistungsniveaus A zu ihren Schüler/-innen ein enges und vertrauensvolles Verhältnis aufbauen können, sollen diese möglichst viele Fächer unterrichten, sodass die Anzahl Bezugspersonen insgesamt gering bleibt. Die Intensität der Fachausbildung kann dabei etwas zurücktreten, ohne dass freilich Kerninhalte auf der Strecke bleiben.

Damit künftige Lehrpersonen indes dem höheren fachlichen Niveau in den beiden Leistungsprofilen E und insbesondere P gerecht werden können, ist eine fundierte fachwissenschaftliche Ausbildung an der Universität unabdingbar. Die PH kann das in dieser Tiefe nicht leisten, die Universitäten jedoch sind dafür spezialisiert. Eine etwas kürzere pädagogische und methodisch-didaktische Ausbildung der angehenden Lehrpersonen der Niveaus E und P könnte weiterhin an der PH erfolgen und beispielsweise in einem einjährigen Intensivkurs bestehen.

Kurzum: Es bedarf unterschiedlicher Ausbildungsprofile für künftige Pädagoginnen und Pädagogen je nachdem, welche Schüler/-innen sie in welchen Leistungsniveaus später unterrichten werden. Der Fokus muss jeweils daraufgelegt werden, welche Kompetenzen dann in besonderem Masse gefragt sind.

Jürg Wiedemann

Vorstand Starke Schule beider Basel