04.11.2022

Verbot von Kleinpensen führt zu verminderter Bildungsqualität

Bildungspolitiker/-innen aus den beiden Basler Halbkantonen haben mittels parlamentarischer Vorstösse die Einführung von Mindestpensen an den Volksschulen thematisiert. Damit wollen sie dem Mangel an Lehrpersonen begegnen. Das Urteil der Pädagoginnen und Pädagogen für diese politische Einmischung in die organisatorische Führung der Schulen ist vernichtend: Die überwiegende Mehrheit lehnt ein Verbot von Kleinpensen ab und stuft dieses als kontraproduktiv ein.

Kürzlich ist im Kanton Basel-Stadt durch die FDP eine Motion eingereicht worden, welche den Schulleitungen verbieten will, Lehrpersonen mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 50% anzustellen. Das Resultat einer Ende Oktober durchgeführten Umfrage der Starken Schule beider Basel (SSbB) zu diesem Thema, an der insgesamt 801 Lehrpersonen der Primar und den beiden Sekundarstufen sowie 67 weitere Bildungsinteressierte teilnahmen, ist aussagekräftig und spricht Bände.

Die befragten Lehrpersonen unterrichten zu ungefähr gleichen Teilen auf der Primarstufe und der Sekundarstufe 1. Ein bisschen weniger Personen arbeiten auf der Sekundarstufe 2 und wenige Bildungsinteressierte an anderen Bildungsinstitutionen, wie beispielsweise an einer Hochschule oder Universität.

Lehrpersonen sprechen sich deutlich gegen ein Verbot von Kleinpensen aus

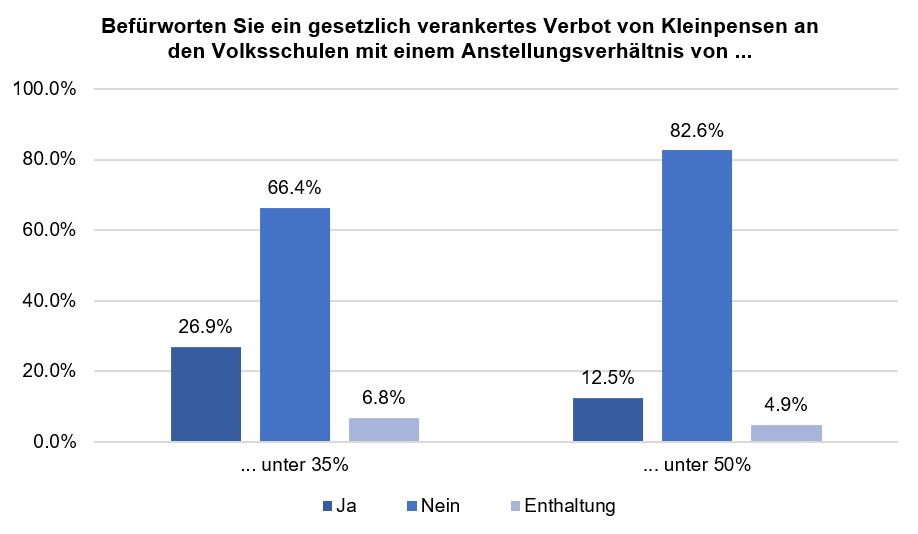

Die Teilnehmenden wurden aufgrund der aktuellen politischen Vorstösse gefragt, ob sie ein gesetzlich verankertes Verbot von Kleinpensen an den Volksschulen von unter 35% respektive von unter 50% befürworten. Beides wurde sehr deutlich abgelehnt (siehe folgende Grafik).

Ein Verbot von Kleinpensen unter einem Anstellungsverhältnis von 35% lehnen 66.4% der Befragten klar ab, 26.9% stimmen einem solchen Gesetz zu und 6.8% enthalten sich. Ein Verbot von Kleinpensen von unter 50% lehnen sogar 82.6% ab. Lediglich 12.5% sprechen sich dafür aus und 4.9% enthalten sich.

Attraktivitätsverlust des Lehrberufs

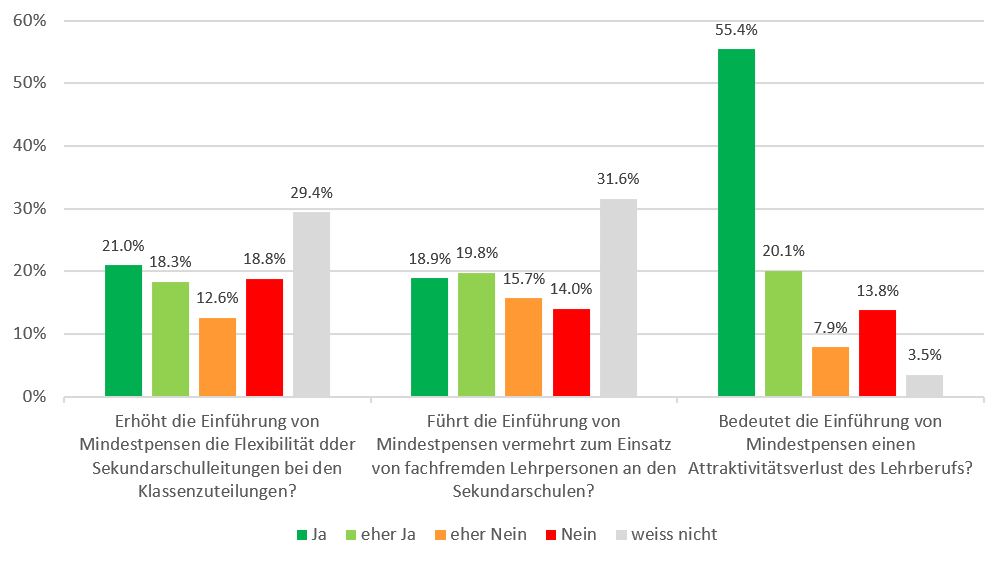

Die Teilnehmenden konnten u.a. zu verschiedenen Detailfragen bezüglich Auswirkungen einer Mindestpensenregelung Stellung nehmen.

- Bei den Fragen «Erhöht die Einführung von Mindestpensen die Flexibilität der Sekundarschulleitungen bei den Klassenzuteilungen» und «Führt die Einführung von Mindestpensen vermehrt zum Einsatz von fachfremden Lehrpersonen an den Sekundarschulen?» überwiegen beide Male die Ja-Stimmen nur knapp die Nein-Voten. Erstaunlich war die grosse Zahl derjenigen (29.3% resp. 31.7%), welche die Frage mit «weiss nicht» beantworteten.

- Dass die Einführung von Mindestpensen einen «Attraktivitätsverlust des Lehrberufs» zur Folge hat, bestätigen 75.5% mit «ja» oder «eher ja». 21.1% stimmen dem nicht oder eher nicht zu und 3.5% geben an, dies nicht einschätzen zu können.

Verbot von Kleinpensen führt zu noch grösserem Mangel an Lehrpersonen

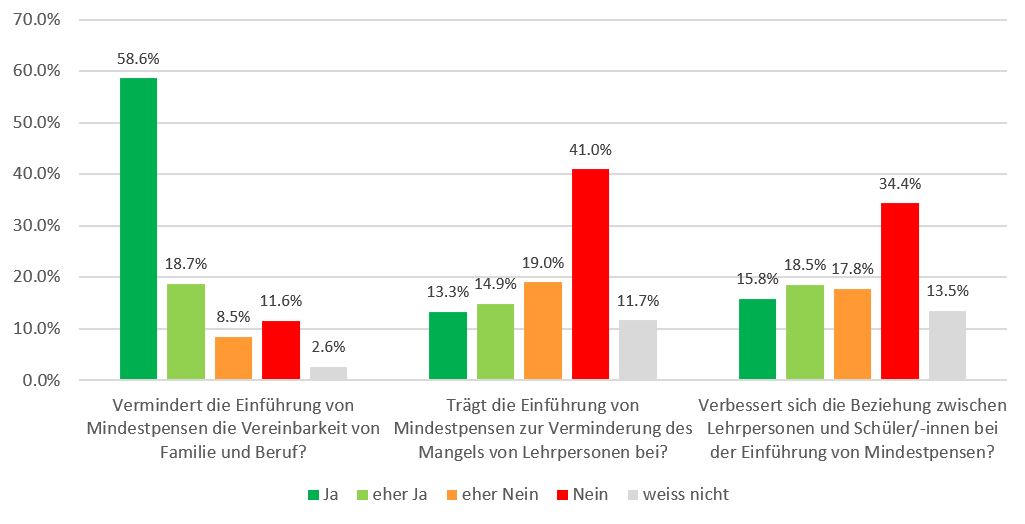

- Mehr als drei Viertel der Befragten (77.3%) sehen durch die Einführung eines Verbots von Kleinpensen eine Verminderung der «Vereinbarkeit von Familie und Beruf». Lediglich 20.1% sehen diesbezüglich keine Nachteile und 2.6% enthielten sich.

490 Teilnehmende nutzten die Möglichkeit, ihre Voten detailliert und argumentativ zu begründen. Betreffend «Vereinbarkeit von Familie und Beruf» erhielten wir sehr viele und auch ausführliche Stellungnahmen. Folgende Argumente wurden sinngemäss häufig formuliert: Beide Elternteile sollen die Möglichkeit haben, neben der Kinderbetreuung die Lehrtätigkeit an einer Schule mit einem kleinen Pensum weiterhin ausüben zu können. Würde eine Regelung bezüglich Mindestpensen eingeführt, würden viele Mütter und Väter mit Kleinkindern ihre Anstellung in diesen Erziehungsjahren verlieren, was den späteren Wiedereinstieg verkomplizieren würde. Dies nähme vor allem auf der Primarstufe, an der überdurchschnittlich viele junge Frauen unterrichten, ein beachtliches Ausmass an. Ein ähnliches Problem stellt sich bei angehenden Lehrpersonen, welche mit ihrem Studium noch nicht fertig sind. Sie sollten weiterhin die Möglichkeit haben, noch vor Abschluss ihrer Ausbildung mit einem kleinen Pensum in den Beruf einsteigen zu können und erste Erfahrungen zu sammeln. Viele Teilnehmende der Umfrage erachten deshalb ein allfälliges Verbot von Kleinpensen nicht als Beitrag zur Reduktion des vorhandenen Mangels an Lehrpersonen. Im Gegenteil: Die Schulen hätten noch grössere Schwierigkeiten offene Stellen zu besetzen.

- Diese obigen Aussagen zeigen sich auch bei der Auswertung der Frage «Trägt die Einführung von Mindestpensen zur Verminderung des Mangels von Lehrpersonen bei?». 60.1% finden eine Einführung von Mindestpensen würde zum Lehrpersonenmangel nichts oder eher nichts beitragen. 28.2% sehen in einer solchen Regelung eine mögliche Lösung, 11.7% können dies nicht beurteilen.

- Ebenfalls keine Vorteile von Mindestpensen sehen die Befragten betreffend Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler/-innen. Laut 52.2% würde sich diese nicht oder eher nicht verbessern, 34.4% sehen darin eine Verbesserungsmöglichkeit. 13.4% möchten keine Aussage machen. Damit entkräftigen die Lehrpersonen die Hauptargumente der Initianten der eingereichten Vorstösse.

Verbot von Kleinpensen überspannt den Bogen

Die SSbB teilt die Haltung der überwiegenden Mehrheit der Lehrpersonen, auch wenn zu viele Kleinpesen unbestrittenermassen zu einer administrativen und organisatorischen Mehrarbeit führen und eine Teamführung mit vielen Lehrpersonen aufwändiger ist.

Ein Verbot von Kleinpensen überspannt den Bogen und wirkt nicht zielführend. Es hätte nicht nur einen deutlichen Attraktivitätsverlust des Lehrberufs zur Folge, sondern indirekt auch einen Abbau der Unterrichtsqualität. Insbesondere an den Sekundarschulen könnten noch offene Restpensen in einzelnen Fächern nicht mehr mit einer zusätzlichen Fachlehrperson besetzt werden, welche über die Lehrberechtigung in diesem Fach verfügt. Es müssten Lehrpersonen eingesetzt werden, die bereits in einem grösseren Teilpensum angestellt sind, auch wenn sie gar nicht über die entsprechende Fachausbildung verfügen. Eine Lehrperson, welche die Lehrberechtigung für Physik, Chemie und Biologie hat, müssten beispielsweise eine Matheklasse übernehmen, weil eine weitere ausgebildete Mathematiklehrperson nicht zu einem kleinen Pensum angestellt werden dürfte. Dies würde unweigerlich zu einer Verminderung der Unterrichtsqualität führen.

Alina Isler

Vorstand Starke Schule beider Basel