Leserkommentar

Chancengleichheit durch Integration, mehr Illusion als Realität

Wäre Chancengerechtigkeit mehr als eine Illusion, gäbe es weder Millionenerben noch Menschen, die unsere öffentlichen Toiletten zum Minimallohn reinigen. Wer die auf Chancengerechtigkeit basierende Integration fordert im Wissen, dass sie nicht finanzierbar ist und immer teurer wird, outet seine Nähe zu Ideologien. Eine solche ist die schulische Integration ohne Selektion. Die gescheiterte Basler Orientierungsschule lässt grüssen. Diese war integrativ und kannte keine Noten. Zweifel ist im Falle der sog. «Erziehungswissenschaften» nötig. Denn aus dieser Ecke kommen «Studien», die nicht nur der Integration, sondern sogar dem Frühfranzösischunterricht Erfolg bescheinigen. Solche der Realität widersprechenden Gefälligkeitsstudien sind wertlos. Deshalb der Aufruf an alle Theoretiker und Ideologen: Kommen Sie an die Schulen und unterrichten Sie. Dann haben sie nicht nur eine Meinung zur Schule, sondern eine Ahnung davon. Sie werden dann verstehen, warum am Ende der Volksschule 25% der Schüler die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nicht beherrschen: wegen der Integration verhaltensauffälliger Schüler, die alle andern stören. Damit die Integration auch nur ansatzweise funktionieren würde, bräuchte es etwa zweimal mehr Lehrkräfte. Doch wir finden bereits heute kaum genug. Warum investieren wir zig Millionen in die Integration zugunsten der Schwächsten, aber keine einzige in die Förderung der Stärksten? Ist dies nicht auch eine Frage der Gerechtigkeit?

Felix Hoffmann, Sekundarlehrer

News

-

Samstag, August 30, 2025

Die Basler Regierung befürwortet die Ausarbeitung einer Hitzeschutzstrategie für Schulen. Die zunehmende Belastung der Schülerinnen und Schüler und aller Mitarbeitenden soll gedämmt werden und somit wieder ein lernförderliches Umfeld sichergestellt sein. (lbu)

-

Freitag, August 29, 2025

Am vergangenen Dienstagmorgen ging bei der Basler Polizei ein Amokalarm der Primarschule Lysbüchel ein. Folglich fuhr die Polizei mit einem Grossaufgebot zur Schule, wo sich schnell herausstellte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. (lbu)

-

Sonntag, August 24, 2025

Unter der Leitung von PD Dr. Alexandra Binnenkade hat ein Team von Basler Lehrpersonen und externen Fachleuten ein digitales Lehrmittel zur Stadtkunde entwickelt. Es ersetzt den Stadtkunde-Ordner und ist unter www.stadtkunde.ch erreichbar. (ch)

-

Sonntag, Juli 27, 2025

Grossrat Raoul I. Furlano (LDP) kritisiert das Stipendiensystem der Universität Basel. In seiner Motion thematisiert er das Problem, dass die finanzielle Unterstützung für Studierende häufig erst Monate nach Studienbeginn ausgezahlt wird und deswegen Betroffene auf eigenständig organisierte Übergangslösungen angewiesen sind. (lbu)

-

Samstag, Juli 26, 2025

Aktuell dürfen Studierende nur bis zu 6'000 Franken jährlich, also 500 Franken monatlich verdienen, um den vollen Stipendienbetrag zu erhalten. Dieser Betrag wirkt einerseits abschreckend, um praktische Erfahrungen zu sammeln und verhindert andererseits, dass Studierende für ihre Zukunft nach dem Studium sparen oder gar ihren derzeitigen Lebensunterhalt zu sichern. (lbu)

-

Freitag, Juli 25, 2025

Die Website der Starken Schule beider Basel wurde in den vergangenen zwölf Monaten erfreulich häufig besucht. Rund 13'507 verschiedene Nutzende besuchten mindestens einmal die Website. (lbu)

Spenden

Wir freuen uns über Ihre Spende.

Starke Schule beider Basel

4127 Birsfelden

PC 60-128081-8

IBAN CH98 0900 0000 6012 8081 8

08.02.2025

Fataler Systemfehler im Baselbieter Personalgesetz

Im Kanton Basel-Landschaft haben Vorgesetzte im öffentlichen Sektor ein Instrument zur Hand, welches einerseits Macht und Kontrolle sichern soll, andererseits aber zu einem gravierenden Missbrauchsrisiko führen kann: die rechtlich nicht anfechtbare Verwarnung. Dieses Instrument, das in der kantonalen Personalgesetzgebung verankert ist, erlaubt es Vorgesetzten, Mitarbeitende unter Kündigungsandrohung schriftlich zu rügen, ohne dass diese die Möglichkeit eines Einspruchs dagegen haben. Was als Disziplinarmassnahme zur Sicherung von Qualität und Effizienz gedacht ist, entpuppt sich in der Praxis häufig als Problem, welches Mitarbeitende in eine Situation der absoluten Ohnmacht versetzt und die Tür für willkürliches Verhalten durch Vorgesetzte weit aufstösst.

Ein Machtinstrument ohne Gegengewicht

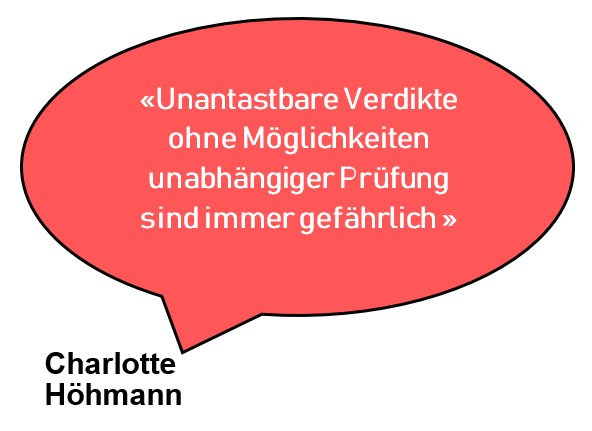

Die rechtlich nicht anfechtbare Verwarnung ist ein Paradebeispiel für ein drastisches Machtinstrument ohne jegliche Kontrolle. Mitarbeitende, die eine solche Verwarnung erhalten, haben keinerlei Möglichkeit, diese juristisch anzufechten oder neutral überprüfen zu lassen. Damit steht Aussage gegen Aussage: Auf der einen Seite die Interpretation der Vorgesetzten, auf der anderen Seite die Verteidigung der betroffenen Mitarbeitenden. Ohne eine Instanz, die den Vorwürfen neutral auf den Grund geht und auch die Sichtweise der Mitarbeitenden berücksichtigt, wird die von den Vorgesetzten ausgesprochene Verwarnung zur absoluten Wahrheit – egal, wie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sie ist – und hat für die Verwarnten einschneidende Konsequenzen.

Unmessbare Zielvorgaben: Ein Weg ins Absurde

Besonders problematisch sind Verwarnungen dann, wenn sie mit Zielvorgaben verknüpft werden, die vage und nicht messbar sind und deren Erfüllung ausserhalb des Einflussbereichs der betroffenen Mitarbeitenden liegt. Beispiele für solche unfairen Bedingungen wären etwa: «Sorgen Sie dafür, dass sich das Image der Schule in der Öffentlichkeit nicht verschlechtert!», oder: «Verhalten Sie sich so, dass es zu weniger Beschwerden kommt!» Probleme am Arbeitsplatz entstehen aus verschiedenen Faktoren und durch das Verhalten einer Vielzahl von Akteuren, darunter auch durch Entscheidungen der Vorgesetzten selbst. Dennoch liegt die gesamte Verantwortung für die Zielerreichung bei solchen Vorgaben auf Seiten der Verwarnungsempfänger/-innen.

Die psychologischen Folgen: Zermürbung und Resignation

Eine Verwarnung, insbesondere wenn sie mit nicht messbaren Zielvorgaben einhergeht, hat tiefgreifende psychologische Auswirkungen auf die Betroffenen. Die Aussicht, bei Nichterfüllung der Ziele mit weiteren Sanktionen bis hin zur Kündigung rechnen zu müssen, führt oft zu einem enormen Druck. Die Betroffenen sehen sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich infrage gestellt. Die Folge: ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depression.

Ein Appell für Reformen

Die rechtlich nicht anfechtbare Verwarnung ist ein Relikt, das in einer modernen, auf Transparenz und Fairness ausgerichteten Arbeitskultur keinen Platz haben sollte. Es braucht dringend Reformen, die dieses drastische Disziplinierungsinstrument, welches von Vorgesetzten leider auch missbraucht werden kann, einer unabhängigen Prüfung zugänglich machen. Aufgabe einer solchen Prüfung müsste sein zu untersuchen, ob eine Verwarnung hinsichtlich der erhobenen Vorwürfe verhältnismässig und bezüglich der damit verfolgten Ziele zweckmässig ist, und ob sie mit klaren, objektiven Kriterien in Bezug auf die Zielvorgaben für eine Probezeit operiert, die für den Mitarbeitenden beeinflussbar und in einem realistischen Rahmen erreichbar sind.

Fazit

Die Verwarnung, wie sie im Kanton Basel-Landschaft eingesetzt wird, ist kein Mittel zur Verbesserung von Arbeitsqualität, sondern ein Systemfehler, der Konflikte verschärft, Mitarbeitende zermürbt und Missbrauch durch Vorgesetzte ermöglicht. Solange dieses Instrument in seiner aktuellen Form bestehen bleibt, wird es weiterhin zu Ungerechtigkeiten und schwerwiegenden persönlichen Konsequenzen für die Betroffenen kommen. Es ist an der Zeit, diese Fehlentwicklung zu korrigieren – im Interesse aller, die an einem fairen und konstruktiven Arbeitsumfeld interessiert sind.

Jürg Wiedemann

Vorstand Starke Schule beider Basel

| Haben Sie als Lehrperson selber schon belastende Erfahrungen mit

Ihrer Schulleitung gemacht? Wir freuen uns, wenn Sie uns diese schildern, selbstverständlich unter Wahrung ihrer Anonymität.

Sie helfen damit, auf das Thema aufmerksam zu machen: starke.schule.beider.basel@gmx.ch . Gerne dürfen Sie uns auch einen Leserbriefe einsenden (maximal 1´200 Anschläge). |