19.08.2024

Studierende erteilen der PH FHNW eine knallende Ohrfeige

Seit vielen Jahren glänzt die Pädagogische Hochschule der Nordwestschweiz (PH FHNW) durch miserable Umfrageergebnisse. Die alljährlichen Beteuerungen der Hochschulleitung, nachhaltige Verbesserungen rasch umzusetzen, blieben stets leere Versprechungen. Auch die jüngsten Resultate einer breit angelegten Umfrage, die im Juli 2024 von einer Gruppe von Studierenden lanciert wurde, sind vernichtend. Die Umfrageergebnisse wurden der Starken Schule beider Basel (SSbB) heute zur Verfügung gestellt.

Ineffiziente Abläufe, praxisferne Lerninhalte, chaotisches Einschreibeverfahren, katastrophale Zustände, wenig studierendenfreundlich, nicht ausreichend auf den Lehrberuf vorbereitend, so die deutlichen Worte der Studierenden in der soeben durchgeführten Umfrage zu den Themen «Einschreibeverfahren», «Lerninhalte», «Organisatorische Abläufe», «Allgemeine Zufriedenheit». Den Studierenden wurden verschiedene Aussagen unterbreitet, welche auf Richtigkeit beurteilt werden mussten.

823 Studierende nahmen an der Umfrage teil. Aufgrund dieser hohen Anzahl dürfen die Resultate als sehr aussagekräftig bezeichnet werden.

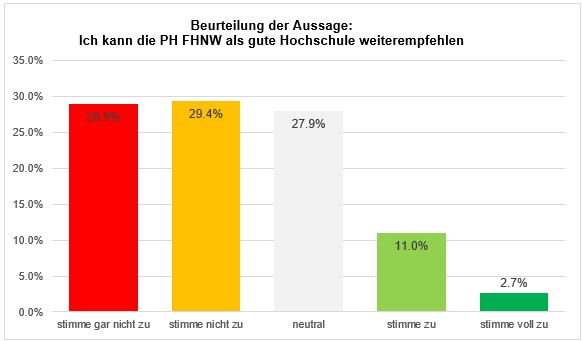

Deutliche Mehrheit erachtet die PH FHNW als schlechte Hochschule

Die Aussage «Ich kann die PH FHNW als gute Hochschule weiterempfehlen» bewerten 58.3% (roter und oranger Balken) als unzutreffend. Lediglich 13.7% (hellgrüner und grüner Balken) befürworten die Aussage, 27.9% (grauer Balken) nehmen dazu eine neutrale Haltung ein

Die Studierenden hatten die Möglichkeit, verschiedene Massnahmen anzukreuzen, mit welchen die heute unbefriedigende Ausbildung der PH FHNW verbessert werden soll: Folgende Verbesserungsvorschläge wurden von jeweils mehr als 400 Studierenden angegeben:

- Mehr praxisbezogene Inhalte

- Mehr Flexibilität bei der Kurswahl (z.B. Online-Optionen)

- Erhöhung der Kurskapazitäten

- Technische Stabilität des Einschreibeportal

- Besserer Support und Kommunikation seitens der Pädagogischen Hochschule

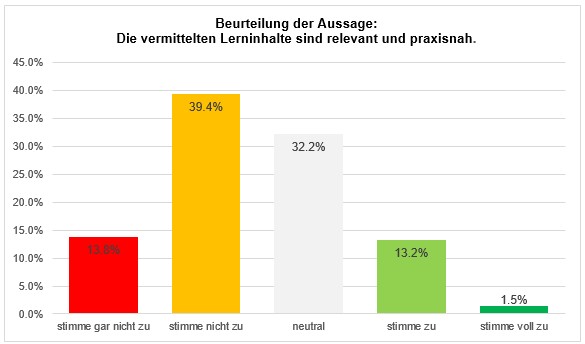

Deutliche Kritik an den Lerninhalten

Um an unseren Schulen (Primarstufe und Sekundarstufe I + II) eine hohe Bildungsqualität zu erreichen, sind neben einer guten Infrastruktur, sinnvollen Stundentafeln und Lehrplänen insbesondere motivierte und qualifiziert ausgebildete Lehrpersonen massgebend. Um letzteres zu erreichen, sind die Pädagogischen Hochschulen besonders gefordert, den angehenden Lehrpersonen relevante und praxisnahe Lerninhalte zu vermitteln. Genau in diesem entscheidenden Punkt versagt die PH FHNW deutlich. Die Unzufriedenheit der Studierenden ist beachtlich:

53.2% (roter und oranger Balken) erachten die Lerninhalte als nicht relevant und nicht praxisnah. Nur 14.7% stufen diese als relevant und praxisnah ein, während 32.2% dazu eine neutrale Haltung einnehmen.

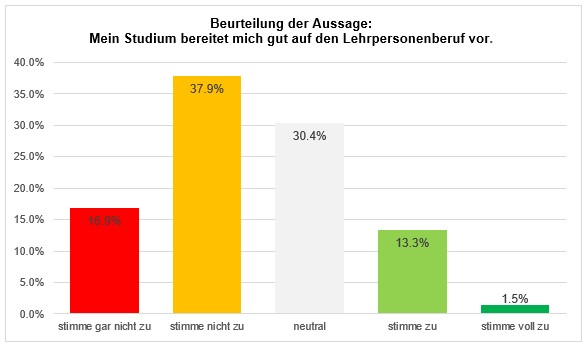

Eine deutliche Mehrheit fühlt sich durch die Ausbildung an der PH FHNW ungenügend auf den Lehrerberuf vorbereitet.

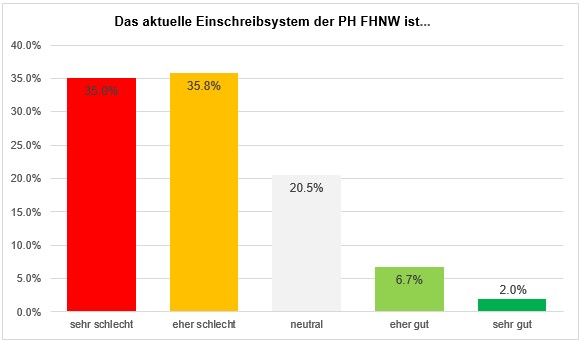

Intransparentes und chaotisches Anmeldeverfahren fällt auf ganzer Linie durch

Möchten Studierende eine Vorlesung oder ein Seminar besuchen, müssen Sie sich einschreiben. Die Angemeldeten werden anschliessend gemäss verschiedener Kriterien sortiert, wobei häufig nur ein Bruchteil der Studierenden den gewünschten Kurs besuchen kann. Eines der Kriterien, welches die Reihenfolge stark beeinflusst, sind die sogenannten «Gewichtspunkte»: Jede Studentin und jeder Student hat pro Semester 20 Gewichtspunkte zur Verfügung, die auf die verschiedenen Kurse verteilt werden können. Je mehr Punkte auf einen Kurs gesetzt werden, desto grösser ist die Chance, diesen Kurs auch absolvieren zu können.

Der Kritikpunkt der Studierenden ist nun, dass teilweise bis zu 10 Gewichtspunkte auf einen Kurs gesetzt werden müssen, um in der Rangordnung genügend weit oben gelistet zu werden, damit der Kurs sicher besucht werden kann. Die Krux der Sache: Bei einem Vollzeitstudium müssen bis zu 14 Kurse pro Semester belegt werden.

Das komplizierte und wenig transparente Einschreibeverfahren sowie ein Systemabsturz während dem Anmeldezeitfenster führte dazu, dass sich zahlreiche Studierende nur für wenige Vorlesungen und Seminare anmelden konnten und deswegen eine Verlängerung des Studiums und damit deutlich höheren Ausbildungskosten befürchten müssen. Verständlich, dass dieses Anmeldeverfahren bei den Studierenden auf ganzer Linie durchfällt:

70.8% der Umfrageteilnehmenden bewerten das aktuelle Einschreibeverfahren als «sehr schlecht» oder «eher schlecht». Nur 8.7% beurteilen das Anmeldeprozedere mit «eher gut» oder «sehr gut». Rund ein Fünftel der Studierenden liegen mit ihrer Position in der Mitte.

Von vielen Studierenden wird das Einschreibeverfahren «als problematisch» bewertet. Insbesondere «technische Probleme» während der Belegungsphase kritisieren zahlreiche Studierende ebenso, wie der «Platzmangel und den damit verbundenen Sorgen einer Studienverlängerung», wie die Organisatorinnen und Organisatoren der Umfragen schreiben.

61% der Studierenden befürchten aufgrund von Platzmangel oder technischen Problemen eine Verlängerung des Studiums. 39% glauben, das Studium im vorgesehenen Zeitrahmen abschliessen zu können.

Ineffiziente organisatorische Abläufe und unzureichende Unterstützung

Ein wesentlicher, jährlich wiederkehrender Kritikpunkt sind die organisatorischen Abläufe. Diese werden als «ineffizient und wenig studierendenfreundlich» empfunden. Ein «grosser Teil der Studierenden fühlt sich nicht rechtzeitig und umfassend informiert», wie die Organisatorinnen und Organisatoren der Umfrageauswertung schreiben.

Der Frage, ob die organisatorischen Abläufe «effizient und studierendenfreundlich» sind, widersprechen überdeutliche 74.5%. Nur 6.2% beurteilen die organisatorischen Abläufe positiv. 19.1% legen sich nicht fest.

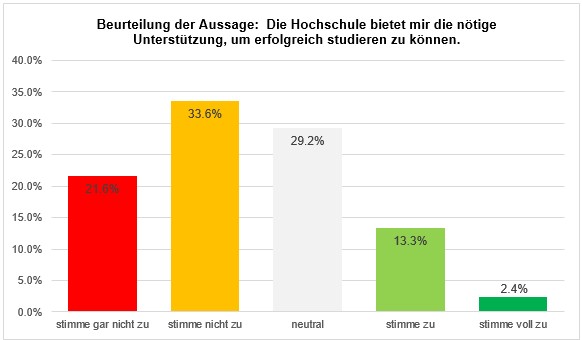

Für die PH FHNW ebenfalls wenig schmeichelhaft sind die Ergebnisse betreffend der Frage, ob die Hochschule die nötige Unterstützung bietet, um das Studium erfolgreich absolvieren zu können: Für 55.2% der Studierenden bietet die PH FHNW die notwendige Unterstützung nicht an. Nur 15.7% sind mit der Unterstützung zufrieden. 29.2% legten sich nicht fest.

Überforderte Chefetage der PH FHNW - nun muss die Politik reagieren

Seit Jahren ist die PH FHNW der gleichen Kritik ausgesetzt. Zwar beteuert die Direktionsleitung denn auch seit Jahren mantramässig, die Kritikpunkte ernst zu nehmen und nachhaltige Veränderungen anstreben zu wollen. Relevante Verbesserungen stellen sich jedoch keine ein. Die Chefetage muss sich die Frage einer allfälligen Überforderung gefallen lassen. Die mit vielen Steuermillionen alimentierte Bildungsinstitution PH FHNW muss sich bewusst sein, dass sie ein Dienstleistungsunternehmen für die Studierenden darstellt und keine selbstherrliche, ideologische Schaltzentrale.

Die jüngsten Umfrageergebnisse zeigen indes Wirkung: Erste politische Vorstösse mit der Forderung, das heutige Anmeldeverfahren grundsätzlich in dem Sinne zu ändern, dass Studierende das Anrecht haben, die Kurse ihrer Wahl besuchen zu können, sind bereits in der Vorbereitung. Auch die heutige 80-prozentige Präsenzpflicht in Seminaren muss hinterfragt werden: Sind diese interessant und lehrreich, werden sie auch ohne Präsenzpflicht von den Studierenden rege besucht. Nur langweilige Kurse mit für den Lehrberuf wenig hilfreichen Lerninhalten würden von den Studierenden gemieden.

Eine hohe Ausbildungsqualität erreicht die PH FHNW keinesfalls durch eine strukturelle Gängelung der Studierenden, welchen unnötigerweise Steine in den Weg gelegt werden. Die angehenden Lehrpersonen haben ein Anrecht, eine sehr gute praxisorientierte Ausbildung zu erhalten. Für den Lehrberuf wenig hilfreiche Lerninhalte und Leerläufe gilt es zu streichen. Dadurch kann die Ausbildungszeit ohne relevanten Qualitätsverlust reduziert werden.

Jürg Wiedemann

Vorstand Starke Schule beider Basel