Leserkommentar

Chancengleichheit durch Integration, mehr Illusion als Realität

Wäre Chancengerechtigkeit mehr als eine Illusion, gäbe es weder Millionenerben noch Menschen, die unsere öffentlichen Toiletten zum Minimallohn reinigen. Wer die auf Chancengerechtigkeit basierende Integration fordert im Wissen, dass sie nicht finanzierbar ist und immer teurer wird, outet seine Nähe zu Ideologien. Eine solche ist die schulische Integration ohne Selektion. Die gescheiterte Basler Orientierungsschule lässt grüssen. Diese war integrativ und kannte keine Noten. Zweifel ist im Falle der sog. «Erziehungswissenschaften» nötig. Denn aus dieser Ecke kommen «Studien», die nicht nur der Integration, sondern sogar dem Frühfranzösischunterricht Erfolg bescheinigen. Solche der Realität widersprechenden Gefälligkeitsstudien sind wertlos. Deshalb der Aufruf an alle Theoretiker und Ideologen: Kommen Sie an die Schulen und unterrichten Sie. Dann haben sie nicht nur eine Meinung zur Schule, sondern eine Ahnung davon. Sie werden dann verstehen, warum am Ende der Volksschule 25% der Schüler die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nicht beherrschen: wegen der Integration verhaltensauffälliger Schüler, die alle andern stören. Damit die Integration auch nur ansatzweise funktionieren würde, bräuchte es etwa zweimal mehr Lehrkräfte. Doch wir finden bereits heute kaum genug. Warum investieren wir zig Millionen in die Integration zugunsten der Schwächsten, aber keine einzige in die Förderung der Stärksten? Ist dies nicht auch eine Frage der Gerechtigkeit?

Felix Hoffmann, Sekundarlehrer

News

-

Samstag, August 30, 2025

Die Basler Regierung befürwortet die Ausarbeitung einer Hitzeschutzstrategie für Schulen. Die zunehmende Belastung der Schülerinnen und Schüler und aller Mitarbeitenden soll gedämmt werden und somit wieder ein lernförderliches Umfeld sichergestellt sein. (lbu)

-

Freitag, August 29, 2025

Am vergangenen Dienstagmorgen ging bei der Basler Polizei ein Amokalarm der Primarschule Lysbüchel ein. Folglich fuhr die Polizei mit einem Grossaufgebot zur Schule, wo sich schnell herausstellte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. (lbu)

-

Sonntag, August 24, 2025

Unter der Leitung von PD Dr. Alexandra Binnenkade hat ein Team von Basler Lehrpersonen und externen Fachleuten ein digitales Lehrmittel zur Stadtkunde entwickelt. Es ersetzt den Stadtkunde-Ordner und ist unter www.stadtkunde.ch erreichbar. (ch)

-

Sonntag, Juli 27, 2025

Grossrat Raoul I. Furlano (LDP) kritisiert das Stipendiensystem der Universität Basel. In seiner Motion thematisiert er das Problem, dass die finanzielle Unterstützung für Studierende häufig erst Monate nach Studienbeginn ausgezahlt wird und deswegen Betroffene auf eigenständig organisierte Übergangslösungen angewiesen sind. (lbu)

-

Samstag, Juli 26, 2025

Aktuell dürfen Studierende nur bis zu 6'000 Franken jährlich, also 500 Franken monatlich verdienen, um den vollen Stipendienbetrag zu erhalten. Dieser Betrag wirkt einerseits abschreckend, um praktische Erfahrungen zu sammeln und verhindert andererseits, dass Studierende für ihre Zukunft nach dem Studium sparen oder gar ihren derzeitigen Lebensunterhalt zu sichern. (lbu)

-

Freitag, Juli 25, 2025

Die Website der Starken Schule beider Basel wurde in den vergangenen zwölf Monaten erfreulich häufig besucht. Rund 13'507 verschiedene Nutzende besuchten mindestens einmal die Website. (lbu)

Spenden

Wir freuen uns über Ihre Spende.

Starke Schule beider Basel

4127 Birsfelden

PC 60-128081-8

IBAN CH98 0900 0000 6012 8081 8

08.01.2024

PISA-Studie zeigt Abwärtstrend in Mathematik und Deutsch

Die neuesten Ergebnisse der PISA-Studie 2022 sind bekannt, die Ergebnisse ernüchternd: Die Schüler/-innen aus der Schweiz stehen im internationalen Vergleich mit ihrem 8. Rang zwar weiterhin sehr gut da, die effektiven durchschnittlichen Leistungen in den beiden Kernfächern Mathematik und Deutsch sinken jedoch weiter. Einzig in den Naturwissenschaften (Physik, Chemie und Biologie) konnte der Abwärtstrend gegenüber 2018 gestoppt werden. Kantone und Gemeinden reagieren und investieren Beträge in dreistelliger Millionenhöhe, um die unbefriedigende Verschlechterung des Bildungsniveaus zu stoppen. Unbestritten ist, dass überdurchschnittlich gut ausgebildete Schulabgänger/-innen für den Forschungsstandort Schweiz, der immer mehr hochqualifizierte Arbeitskräfte benötigt, zum Erhalt unseres Wohlstandes entscheidend sind.

Die Pisa-Untersuchung 2022, an der 6'829 15-jährige Schüler/-innen aus 260 Schulen aus der ganzen Schweiz teilnahmen und damit aussagekräftig ist, legte ihren Fokus auf die Fachbereiche Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. Die Ergebnisse bieten nicht nur einen Einblick in die aktuelle Situation, sondern ermöglichen auch einen Vergleich mit vorherigen Jahren und internationalen Standards.

Die PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) wird im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) üblicherweise alle drei Jahre durchgeführt. Aufgrund der pandemiebedingten Schulschliessung fand die für 2021 geplante Haupterhebung erst im Jahr 2022 statt. Neben der Kompetenzerfassung in den Fachbereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften werden die Schüler/-innen auch zu individuellen Einschätzungen und Erfahrungen im Schulbereich befragt. Die Stichprobenziehung beruht auf dem Zufallsprinzip.

Ergebnisse in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften

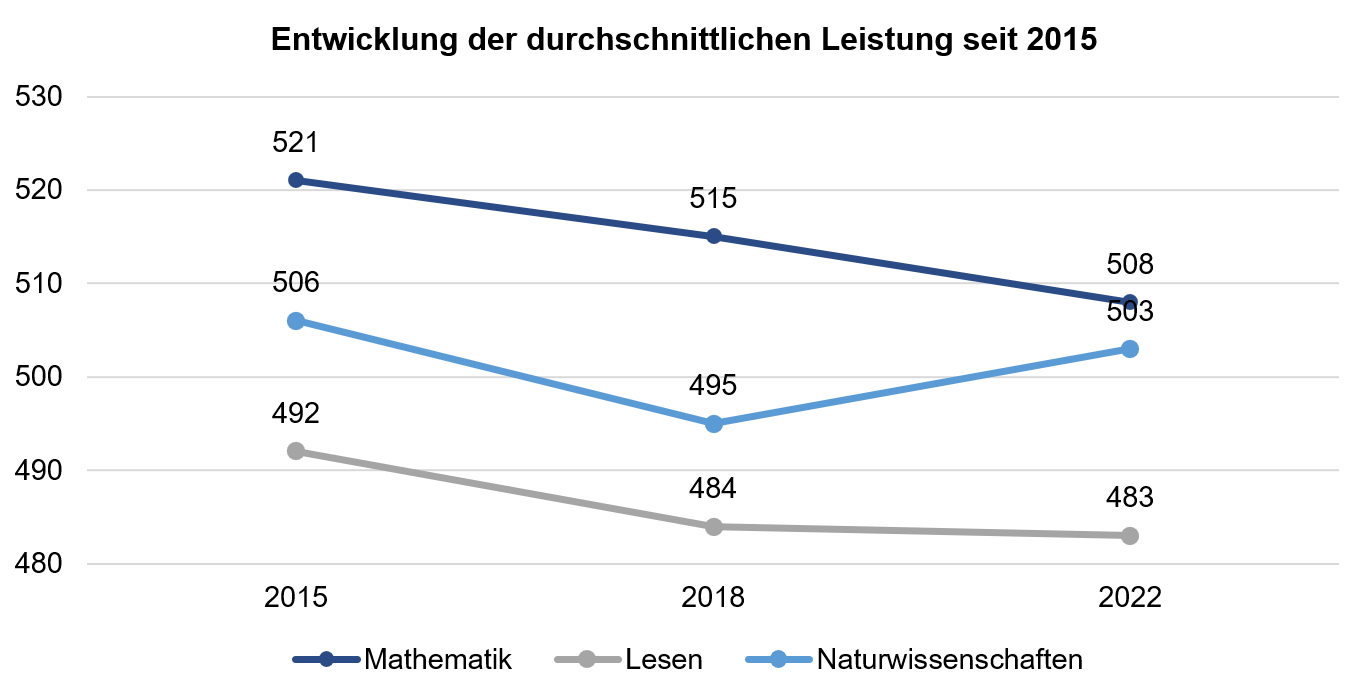

Im internationalen Vergleich sind die durchschnittlichen Ergebnisse der Schüler/-innen aus der Schweiz sehr gut. Absolut betrachtet sinken sie seit 2015 deutlich (siehe Grafik).

In Mathematik ist seit dem Jahr 2015 ein kontinuierlicher Abwärtstrend erkennbar, der sogar leicht über dem OECD-Abwärtstrend liegt. Der Bereich Lesen wird zwar statistisch als relativ stabil eingestuft, trotzdem ist ein Rückgang der Leistungen ersichtlich. Der bisherige Abwärtstrend in den Naturwissenschaften setzt sich in der aktuellen Erhebung hingegen nicht fort. Das Leistungsniveau erreicht mit 503 Punkten beinahe den Wert vom Jahr 2015.

Mathematik im internationalen Vergleich sehr gut

In der Mathematik erzielten die Schüler/-innen aus der Schweiz durchschnittlich 508 Punkte, was noch immer als "sehr gutes Ergebnis" einzustufen ist. Im internationalen Vergleich erreichten nur sechs Länder höhere Durchschnittswerte. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 472 Punkten.

Innerhalb der Fachbereiche wird zwischen verschiedenen Kompetenzniveaus von eins bis sechs unterschieden. Die OECD hat dabei festgelegt, dass das Erreichen des Leistungsniveaus 2 als Mindestvoraussetzung für eine erfolgreiche Lebensführung respektive für das Bewältigen gesellschaftlicher Herausforderungen verstanden wird. Von den Jugendlichen in der Schweiz haben hohe 19% das Mindestniveau 2 in der Mathematik nicht erreicht und zählen so zu den leistungsschwachen Schüler/-innen. Erfreulich hingegen ist, dass 16% der Lernenden in die höchsten Leistungsniveaus 5 und 6 eingestuft wurden.

Ein Viertel erreicht im Lesen die Mindestanforderungen nicht

Beim Lesen erzielten die Schüler/-innen durchschnittlich 483 Punkte und liegen somit ebenfalls über dem OECD-Durchschnitt (476 Punkte). Interessanterweise werden nur 9% der Schüler/-innen als leistungsstark eingestuft, während 25% das Leistungsniveau 2 nicht erreichen. Obschon die Schweiz im internationalen Vergleich gut dasteht, ist es sehr bedenklich, dass ein Viertel der 15-jährigen ungenügende Lesefertigen haben und damit zentrale Inhalte auch von einfachen Texten nicht verstehen.

In Naturwissenschaften deutlich bessere Leistungen als im Jahr 2018

Die Schüler/-innen zeigten in den Naturwissenschaften (Physik, Chemie und Biologie) mit einem Durchschnitt von 503 Punkten eine gute Leistung, der OECD-Durchschnitt liegt bei 485 Punkten. 10% der Schüler/-innen erreichen die beiden höchsten Leistungsniveau 5 oder 6, während 19% das Niveau 2 nicht erreichen, womit die Schweiz einen niedrigeren Anteil an leistungsschwachen Schüler/-innen aufweist als der Schnitt aller OECD-Länder.

Kantone und Gemeinden reagieren

Obwohl die schweizerischen Schüler/-innen im Vergleich zu den OECD-Durchschnittswerten in allen drei Fachbereichen bessere Durchschnitte aufweisen, ist der Rückgang der Punktezahlen in den Fächern Mathematik und Deutsch unbefriedigend. Dies führt zu nachhaltigen Problemen: Der Forschungsstandort Schweiz und die zahlreichen innovativen Firmen haben Mühe, ihre Lehrstellen mit gut ausgebildeten Lernenden zu besetzen. Dadurch akzentuiert sich der Fachkräftemangel und damit auch die Qualität der hoch spezifizierten Produkte in zahlreichen Branchen.

Kantone und Gemeinden haben das Problem erkannt und bereits vor zwei Jahren, aufgrund der unbefriedigenden Situation, Investitionen in dreistelligen Millionenbeträgen ins Bildungssystem beschlossen. Allein der Kanton Basel-Landschaft sowie die Baselbieter Gemeinden investieren bis zum Jahr 2028 im Rahmen der «Umsetzung Zukunft Volksschule» 62.4 Millionen Franken zur Verbesserung der Bildungsqualität.

Gründe für Leistungsabbau sind unklar

Die Gründe für den Leistungsabbau der Schulabgänger/-innen der Volksschule sind vielfältig und nicht eindeutig: Eine mögliche Erklärung für den Bereich Mathematik könnte die Einstellung der Schüler/-innen gegenüber dem Fach sein, denn auch der Wert betreffend mathematikbezogenen Emotionen hat sich seit dem Jahr 2015 laut PISA deutlich verschlechtert. Ein weiterer Erklärungsansatz könnte die Problematik rund um den Lehrpersonenmangel sein. Ständig wechselnde oder gar ungenügend ausgebildete Lehrpersonen bringen Unruhe und Unterbrüche ins Klassenzimmer und hindern die Jugendlichen an einem positiven Lernzuwachs. In den letzten Jahren hat ausserdem insbesondere die Covid-19-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Der plötzliche Wechsel zu digitalen Unterrichtsangeboten, die eingeschränkte Zugänglichkeit zu Materialien und die erhöhte psychische Belastung haben zu einer herausfordernden Lernumgebung geführt.

Dass sich insbesondere in der Mathematik eine Leistungsabsenkung verzeichnen lässt, könnte dadurch entstehen, dass 15-jährige im Alltag kaum informellen Lerngelegenheiten begegnen, die sie mathematisch fordern. Die Bereiche Lesen und Naturwissenschaften hingegen bieten im Alltag viel häufiger kleine Lerngelegenheiten, die dem Niveau des Unterrichts dieser Altersgruppe entsprechen.

Extreme Reformen der letzten Jahre haben unserem Bildungssystem geschadet

Eindeutig scheint einzig, dass die vielen radikalen Reformen im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21, der Passepartout-Ideologie, der Einführung des selbstorganisierten Lernens der Schüler/-innen, dem Wechsel von 5 auf 6 Primarschuljahre, der deutlichen Zunahme der bürokratischen Arbeiten der Lehrpersonen und dem damit verbundenen Verlust der Attraktivität des Lehrberufs unserem Bildungssystem mehr geschadet als genutzt haben.

Trotz aller Probleme und den Herausforderungen bleibt festzuhalten, dass die Schüler/-innen in der Schweiz auf einem hohen Niveau performen und international zu den Spitzenreitern gehören. Bildungseinrichtungen und politische Entscheidungsträger/-innen sollten jedoch den verzeichneten Leistungsabfall ernst nehmen und gezielte Massnahmen ergreifen, um weiterhin Bildung auf hohem Niveau zu gewährleisten.

Alina Isler

Vorstand Starke Schule beider Basel