26.07.2022

Mit der Sprachförderung zum

Kita-Obligatorium

Eine Erhebung im Auftrag des Bundes kommt zum Schluss, dass den fehlenden Sprachkompetenzen von Kleinkindern im Vorschulalter mit einem Programm für «frühe Sprachförderung flächendeckend und für alle zugänglich» begegnet werden soll. Dies, um Kindern aus benachteiligten Familien und für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf «Chancengleichheit» anbieten zu können.

In ihren Empfehlungen gehen die Studien-Autoren aber weit über die Forderung für eine frühe Sprachförderung hinaus: Man müsse ein generelles Recht auf Bildung ab Geburt einführen und durchsetzen. Diese Bildungsaufgabe hätten nicht die Kantone, sondern der Bund zu übernehmen. In letzter Konsequenz bedeutet dies mindestens ein Kita-Obligatorium in der ganzen Schweiz und das Ende des Bildungsföderalismus. Der Finanzbedarf, jetzt Kinder von null bis vier Jahren und wenn möglich sogar deren Eltern, zu beschulen, ist nicht geklärt.

Was wichtig ist

- Eine Bestandsaufnahme im Auftrag des Bundes fordert Zugang zu Bildungsstätten ab Geburt.

- Die Idee der frühen Sprachförderung wird auf ein Gesamt-Bildungsrecht ausgeweitet.

- Der Bund soll die Verantwortung dafür wahrnehmen, die Empfehlung der Bildungsexperten unterläuft die föderale Bildungsstruktur der Schweiz.

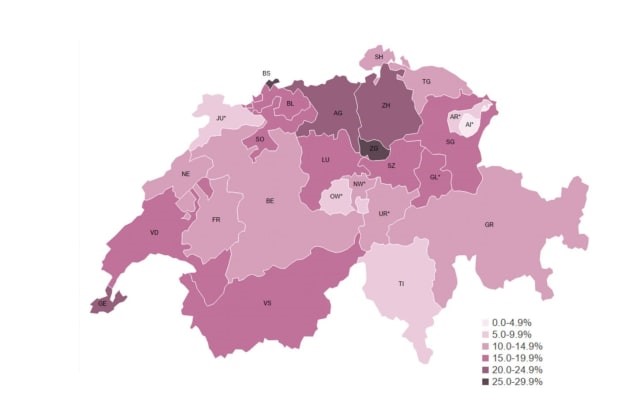

Die ungebrochene Zuwanderung führt dazu, dass heute in der Schweiz nicht nur schlechtes Deutsch, sondern in 15 bis 30 Prozent der Familien nicht die örtliche Landessprache gesprochen wird, wie die Erhebung des Bundes zusammenfasst.

Dazu ein paar weitere Zahlen: Von 384'385 Kindern in der Schweiz im Alter von null bis vier Jahren sprechen 18,6 Prozent (71'651) nicht die Lokalsprache ihres Wohnorts. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind ebenso markant, wie zwischen den Bezirken in den Kantonen. Beispielsweise sprechen im Kanton Appenzell Innerrhoden lediglich 4,7 Prozent der Vorschulkinder nicht die Lokalsprache; im Kanton Basel-Stadt sind es knapp 29 Prozent. Der Bezirk mit dem höchsten Anteil (33,4 Prozent) fremdsprachiger Kinder ist der Bezirk Dietikon im Kanton Zürich. Bei den Hotspots der Fremdsprachigen dürfte sich um die Orte der grössten Zuwanderung aus dem Ausland handeln.

Für Beobachter der Zuwanderung ist denn auch folgende Erkenntnis keine Überraschung: Signifikant mehr fremdsprachige Kinder kommen aus Familien, deren Eltern keine weiterführende Schule besucht haben (17,9 Prozent). Bei den Kindern, die die Lokalsprache sprechen, ist der Anteil der Eltern mit tiefem Bildungsstand deutlich tiefer, nämlich 3,5 Prozent.

Für einzelne Städte liegen aus Sprachstandserhebungen detailliertere Daten zum Förderbedarf vor. Basel-Stadt erhebt etwa die Sprachkompetenzen der Dreijährigen und kann belegen, dass rund 40 Prozent ein Jahr vor Kindergarteneintritt über keine oder unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, in der Stadt Zürich sind es rund ein Viertel.

Vorreiterrolle Basel-Stadt

Aufgrund des hohen Anteils von Vorschulkindern, die schlecht Deutsch sprechen, reagierte der damalige Basler Bildungsdirektor Christoph Eymann, auf Kantonsebene. Er initiierte, dass fremdsprachige Dreijährige in Basel-Stadt, die kein Deutsch können, zum Sprachunterricht aufgeboten werden – in Spielgruppen und Kitas (insgesamt 40 Institutionen). Es war als reine Integrationsmassnahme gedacht.

Mit einem Vorstoss brachte Eymann die Idee der «frühen Sprachförderung » in Bundesbern ein. Niemand soll mehr in eine Realschule gehen müssen; ein Sek-2-Abschluss sei von 95 Prozent aller Schüler anzustreben, forderte er und degradierte damit einen in der Schweiz anerkannten Bildungsweg.

Mit dem Vorstoss ist die Sprachförderung von Kindern ab Geburt endgültig in den Fokus der Politik in Bern gerückt. In der Folge hat das Staatssekretariat für Wirtschaft, Forschung und Bildung (SBFI) vorliegende «Bestandesaufnahme zur frühen Sprachförderung in der Schweiz» in Auftrag gegeben. Verfasst wurde sie von der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Infras und der Université de Genève.

Schlussfolgerungen ohne Sprachdiagnostik

Die Bestandesaufnahme präsentiert zwar Zahlen zu Kindern, die der Lokalsprache nicht mächtig sind. Wissenschaftlichen Erhebungen für die Schweiz – eine Sprachdiagnostik, die etwa den tatsächlichen Nutzen von Sprachförderungen an Kindertagesstätten vergleicht mit dem Spracherwerb der Kinder, der evolutionär gesichert «nebenbei» aufgenommen wird, existiert nicht. Man verweist vielmehr auf zahlreiche Studien aus dem Ausland und kommt zu Schlussfolgerungen, unter anderem wie:

- Von einem Besuch eines qualitativ guten Angebots der frühen Bildung können alle Kinder profitieren.

- Die Forschung zeigt, dass ein inspirierendes Umfeld in der Familie ein wichtiger Einflussfaktor für den Spracherwerb ist.

- Weil der Einfluss der Familie auf den Spracherwerb zentral ist, sind Angebote wirksam, die auch die Eltern ansprechen.

- Nur ein frühes Eintrittsalter in eine ausserfamiliäre Betreuungseinrichtung führt zu einer Kompetenzsteigerung, während ein späterer Eintritt keine signifikante Leistungssteigerung bewirken kann. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass Kinder schon früh (im Alter von anderthalb bis Jahren) ein entsprechendes Angebot nutzen können.

- Dies sollte in einem genügend grossen Umfang geschehen (rund 14 bis 21 Stunden pro Woche), weshalb besonders der Zugang zu Kindertagesstätten wichtig ist.

- Frühe Sprachförderung kann nur gelingen, wenn die Fachpersonen der frühen Bildung entsprechend qualifiziert sind.

- Selbstredend können dies nur Professionelle den Kleinkindern vermitteln.

Damit will man grösstmögliche Chancengleichheit vor dem Schuleintritt schaffen.

Die Empfehlungen der Studien-Autoren der Pädagogischen Hochschule und der Université Genève gegenüber dem Bund gehen dann aber weit über die Idee der frühen Sprachförderung hinaus. Sie sprechen von einem «Paradigmenwechsel» – mit der generellen «Anerkennung des Rechts auf Bildung für alle Kinder ab Geburt». Bund, Kantone und Gemeinden hätten das Recht auf Bildung in der frühen Kindheit zu garantieren.

Kleinkinder von Profis beschulen

Für den Spracherwerb müssten darum die Kinder «genügend Zeit in einem Angebot der frühen Bildung» verbringen. Man spricht von drei Halbtagen in der Kita oder drei Spielgruppenbesuche wöchentlich. Die Ausbildung der Kinder hätte «von hoher Qualität» zu sein.

Um Chancengerechtigkeit für Kinder und ihre Familien in der Schweiz zu stärken und die regionalen Umsetzungsmassnahmen zu harmonisieren, sei eine gesamtschweizerische Koordination notwendig, heisst es. In anderen Worten fordert man, Bildung von null bis vier Jahren soll Bundesangelegenheit werden und nicht mehr Kantonssache bleiben.

Für die diplomierte Kindergärtnerin und Mutter von drei Kindern, Nationalrätin Andrea Geissbühler (SVP), ist Sprachförderung ein wichtiges Thema. Die Empfehlungen und Forderungen der Studien-Autoren aus St. Gallen und Genf gehen ihr jedoch viel zu weit: «Unter Chancengleichheit wird hier postuliert, allen Kindern die Chance zu geben, Akademiker zu werden. Diese Art der Gleichmacherei kann nicht das Ziel der Gesellschaft sein.»

«Keine Staatsaufgabe»

Es sei falsch, wenn in den Medien die Behauptung verbreitet wird, dass kindliche Frühförderung eine Staatsaufgabe und (nach Aussage der Organisation der Vereinigten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO) die Schweiz betreffend Frühförderung ein Entwicklungsland sei. «Diese Aussage impliziert, dass die Erziehung und Bildung der Kinder in der Vorschulzeit am besten in einer Gruppe und vom Staat organisiert werden sollten. Trotz genügend negativen Erfahrungen aus sozialistischen Staaten wie die DDR und neueren Studien aus den skandinavischen Ländern, werden nun in der Schweiz Frühförderungsprojekte vor allem von Sozialbehörden oder von linken Politikern gefordert», sagt Geissbühler.

Selbst für die Basler Nationalrätin Katja Christ (GLP), die an den Erfolg der frühen Sprachförderung glaubt, wie es ihr «Vorzeige-Kanton» umsetzt, setzt sich kritisch mit der Bestandsaufnahme und den Empfehlungen auseinander: «Man sollte die Idee der frühen Sprachförderung nicht auf ein generelles Recht auf Bildung ab Geburt ausweiten. Den Förderbedarf anerkenne ich absolut, aber ich wünschte mir eine vertiefte Auseinandersetzung, in welchem Alter und Rahmen dies wirklich am zielführendsten ist», sagt Christ, denn Integration habe richtigerweise seinen Preis.

«Überstürzte Idee»

Die Idee, dass der Bund Taktgeber sein sollte, hält Christ für «überstürzt». «Die Bildung ist eine kantonale Hoheit, die diesen nicht ohne Not entzogen werden sollte. Diese Empfehlung steht quer in der Bildungslandschaft.»

Die finanziellen Folgen eines «Rechts auf Bildung ab Geburt» werden in der Bestandsaufnahme nicht beziffert, der Eingriff in die Familie nicht ausgeleuchtet. Andrea Geissbühler sagt dazu: «Die individuelle Förderung der Kinder von null- bis vierjährig – also die Persönlichkeits- und insbesondere die Sprachentwicklung jedes einzelnen – stand und muss auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. Um Kleinkinder besser zu fördern, müssten sich Eltern selbst bemühen, das Rüstzeug für den Umgang mit ihrem Kind zu erlangen.»

Daniel Wahl

Redaktor Nebelspalter

Quelle Abbildung: Erhebung frühe Sprachförderung, Juni 2022