11.05.2024

Kurswechsel beim Leseunterricht dringend nötig

Eine Analyse der Situation mit Lösungsvorschlägen

Seit 2012 geht es mit den Lesefähigkeiten unserer Volksschulabgänger signifikant bergab. Obwohl die Schweiz beim Leseverstehen gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2018 um einen weiteren Punkt zurückgefallen ist, liegt sie mittlerweile aber wieder knapp über dem OECD-Durchschnitt. Dies hat damit zu tun, dass die durchschnittlichen Leistungen in anderen Ländern noch stärker gefallen sind. Trotz aller berechtigten grundsätzlichen Kritik an PISA (unterschiedliche Lehrpläne, unterschiedliche Lektionenzahl, Übersetzungsprobleme etc.) stimmen die im Lesetest ermittelten Fähigkeiten grösstenteils mit den im Lehrplan 21 gestellten Kompetenzanforderungen überein und dienen daher als wichtige – und in dieser Grössenordnung einzigartige – Rückmeldung zum Leseunterricht an Schweizer Schulen.

Quelle: OECD (1)

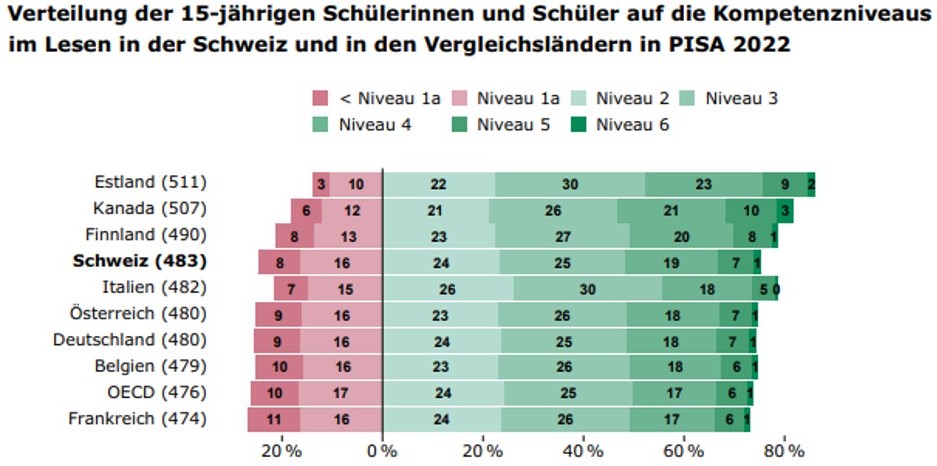

Wie sehen die Leistungen im Detail aus? Konkret erreichen 24 Prozent der Schulabgänger bloss die unterste von sechs Kompetenzstufen (rot markiert) – sie verstehen die wörtliche Bedeutung von Sätzen oder die Hauptaussage von Texten nicht. Wenn wir dazu noch die Schüler im zweittiefsten Niveau 2 addieren, dann liegen wir knapp bei der Hälfte der Schüler.

Quelle: PISA 2022, Nationaler Bericht. (2)

Verglichen mit 2012 hat der Anteil der Schüler, die unter den Grundkompetenzniveau (Stufe 2) abschnitten, um 11 Prozent zugenommen. Blicken wir zurück auf letzten Dezember, als die PISA-Resultate veröffentlicht wurden: In der vielzitierten Medienmitteilung der EDK (3) steht: “Im internationalen Vergleich schneiden die 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften gut bis sehr gut ab». Angesichts der Tatsache, dass im Lesen ein Viertel nicht einmal die Grundanforderungen schafften, ist diese Aussage bemerkenswert. Ebenfalls vergrössert hat sich der Unterschied zwischen Mädchen und Buben. Dieser beträgt nun 31 Punkte (2015: 25 Punkte). Ausserdem sind die Schwachen noch schwächer geworden und schliesslich noch der KO-Schlag für unsere hochaufgerüstete digitale Infrastruktur: Schüler, die im Unterricht elektronische Hilfsmittel einsetzen, schneiden schlechter ab als solche, die im Unterricht analog arbeiten. Die gesellschaftliche Brisanz dieser Daten ist offensichtlich: Lesen ermöglicht Schritte in Richtung Autonomie und mehr Chancengerechtigkeit. Wer einfache Texte nicht versteht, ist in unserer Gesellschaft klar benachteiligt.

Wie reagiert ein Land, das neben Luxemburg weltweit am meisten Geld pro Schüler in sein Schulsystem steckt, auf diese bescheidenen Resultate? Hier folgt eine Aufzählung von bildungspolitischen Entscheiden, die seit 2000 gefällt wurden:

- 2004 Fremdsprachenkonzept mit zwei Primarfremdsprachen. Die Folge war ein Abbau im Fach Deutsch.

- Ab 2010: Integration von Schülern mit Beeinträchtigung in Regelklassen. Verbunden damit ist eine weitere Schwächung der ohnehin Schwachen wegen fehlender Ressourcen.

- 2011 Frühe Förderung. Einführung von Hochdeutsch im Kindergarten.

- Ab 2014: Lehrplan 21 und damit Abbau von Wissensfächern: Beispiel dafür ist die Verschmelzung von Geografie und Geschichte, dies verbunden mit einem Lektionsabbau.

- Seit 2018 Digitale Aufrüstung: Eine Begleit-Studie der OECD im Zusammenhang mit der Erhebung von 2018 ergab, dass diejenigen, die in der Schule häufig mit Computern arbeiteten, „bei den meisten Lernergebnissen viel schlechter abschneiden, auch nach Berücksichtigung sozialer Aspekte.“ Anderen Studien zufolge schnitten College-Studenten in den USA, die in ihren Klassen Laptops oder digitale Geräte verwendeten, bei Prüfungen schlechter ab.

Wenn’s nicht funktioniert, einfach noch mehr vom Selben

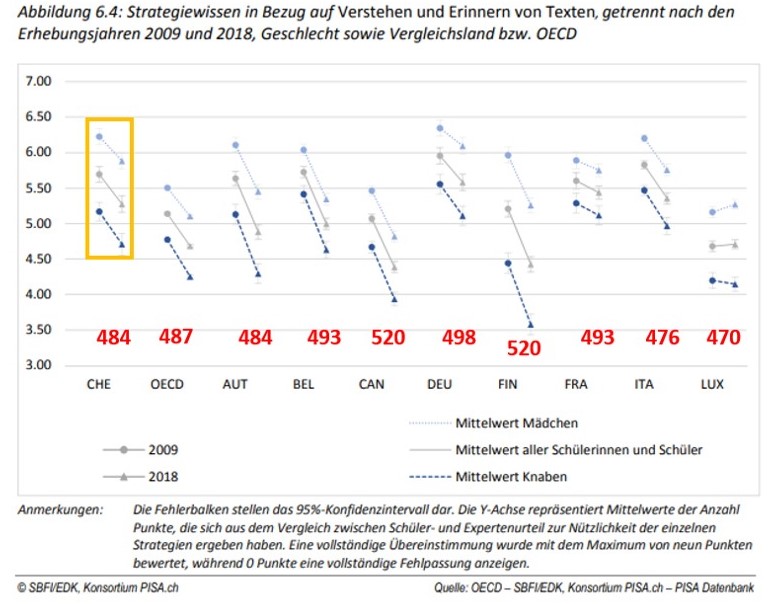

Die EDK stellte die Wichtigkeit der Vermittlung von Lernstrategien ins Zentrum. «Die PISA-Ergebnisse zeigen wiederholt, dass sowohl das Engagement im Lesen als auch das Wissen über Lernstrategien in einem positiven Zusammenhang mit der Lesekompetenz 15-jähriger Schülerinnen und Schüler stehen.“(4) und „Es liegt auf der Hand, dass der Entfaltung eines Interesses für Texte und der Vermittlung von Lernstrategien mehr Gewicht geschenkt werden sollte.“ (4) Dies ist auch das Credo an den Pädagogischen Hochschulen und das Angebot an Strategie-Trainingsmethoden der Lehrbuch-Verlage ist unübersehbar und wird im Unterricht auch fleissig eingesetzt. Man verschreibt als Rezept nun einfach noch mehr von derselben Medizin, nämlich Strategietraining. Doch trotz der jahrelangen Offensive scheint der Ansatz wirkungslos zu sein. Strategietraining ist der falsche Ansatz. Dies zeigt auch ein weiterer Blick in den EDK-eigenen Bericht (4) zu den PISA-Resultaten.

Aus der obigen Grafik (PISA 2018, Mittelwerte der Länder (rot) zum Vergleich eingesetzt von U.K.) lässt sich erkennen, dass die Schweiz (CHE) bezüglich des Strategiewissens trotz den Empfehlungen der EDK und trotz der Einführung des Lehrplans 21 zurückgefallen ist. Entgegen den Verlautbarungen der EDK existiert kein Zusammenhang zwischen dem Strategiewissen und der Leseleistung. Länder mit einem tiefen Strategiewissen wie Finnland und Kanada belegen nämlich beim Leseverstehen Spitzenpositionen. Italien hat höhere Werte beim Strategiewissen als die Schweiz, liegt beim Leseverstehen aber hinter der Schweiz. Luxemburg hat beim Strategiewissen zugelegt, liegt jedoch weit hinter der Schweiz.

Neben dem Strategietraining, welches das Lesen in eine Fülle von Teilbereichen zerstückelt, werden aktuell an unseren Schulen noch weitere Methoden angewandt. Beim Tandemlesen arbeiten Schülerpaare zusammen, ein Kind versucht, einen Text möglichst fehlerfrei laut vorzulesen, während das andere zuhört und Fehler korrigiert. Das Tandemlesen reduziert den Leseprozess auf das mündliche Wiedergeben von Gedrucktem. Durch die Konzentration auf die mündliche Wiedergabe bleibt nicht genug Aufmerksamkeit für den Inhalt des Textes übrig. Lautes Vorlesen hat keinen oder sogar störenden Einfluss auf das Leseverständnis.

Weiter fällt auf, dass die meist fiktionalen Texte in der Primarschule generell zu einfach sind und zu wenig Gelegenheit bieten, den Wortschatz zu erweitern. Es fehlen Texte mit Bezug zum Schulstoff, in denen der neue Wortschatz in neuer Umgebung erscheint. Verständnisfragen sind sehr verbreitet, sie sind aber meist nur oberflächlich und verlangen blosses Auffinden von Wörtern oder Textstellen. Dieses «wordspotting» bietet keine Gelegenheit zur Stärkung des Leseverständnisses. Dazu ein Bespiel mit einem Satz, der völlig bedeutungslos ist.

Splack griggelte den Flusen sprätzlich in die Strutten.

1. Wer griggelte den Flusen?

2. Was tut Splack?

3. Wo griggelte er den Flusen?

4. Wie griggelte er den Flusen?

Strategien lassen sich nicht transferieren

Der Lehrplan 21 erlaubt es, die geforderten Lesestrategien an beliebigen Texten anzuwenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich wichtige Informationen auf einem Joghurtbecher oder aus einem Text über den 2. Weltkrieg erschliesse. Es wird postuliert, dass man die Fähigkeit, Informationen zu erschliessen auf andere Texte transferieren kann. Doch dies ist nicht möglich: Das Leseverstehen basiert in erster Linie auf dem Wissen und damit verbunden auf dem thematisch relevanten Wortschatz der Leser. Wer nicht weiss, wer Henri Guisan war, kommt mit allem Vorwissen der Joghurtzutaten bei einem Text über die Schweiz im 2. Weltkrieg nicht weiter. Dies bestätigen auch verschiedene Untersuchungen aus den USA, die zeigen, dass das Vorwissen für das Verständnis eines Textes essenziell ist - wichtiger als die Lesestrategien (5), der Intelligenzquotient, ja sogar als der Schwierigkeitsgrad eines Textes.

Wer nichts weiss, wird bestraft

In der Literatur zum Leseunterricht spricht man vom «Matthäus-Effekt»: Wer da hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat (aus dem Matthäus-Evangelium). Im Sportteil einer Zeitung hiess es vor einigen Jahren: «Ammann springt weiter – bis Peking». Hier handelt es sich nicht um einen kilometerweiten Sprung bis zur chinesischen Hauptstadt. Der Leser muss wissen, dass es sich bei Ammann um den Skispringer Simon Ammann handelt, der seinen Sport noch bis zu den Olympischen Spielen, die in Peking stattfinden, weiter ausüben wird. Es zeigt sich, dass zum Verständnis eines Satzes viel Vorwissen vorausgesetzt wird. Dasselbe gilt auch bei Suchmaschinen im Internet. Google ist kein egalitärer Faktenfinder: Wer schon etwas weiss, wird belohnt.

Was ist zu tun?

Anstatt also sehr viel Zeit und Energie in den Aufbau von Lesestrategien zu stecken, brauchen die Schüler Kenntnisse, Wissen über Sachverhalte und einen breitgefächerten Wortschatz. Der Fokus auf Lesetechniken und -strategien führt dazu, dass die Schüler die wichtige Aneignung von Grundwissen verpassen.

Im Erstleseunterricht muss intensiv die Buchstaben-Laut-Beziehung geübt werden, sodass diese am Ende des Zyklus I bei möglichst allen Kindern automatisiert ist und «sitzt». Dabei ist auf gezielte Instruktion zu achten, welche gemäss der IGLU-Studie (6) besonders für die schwächeren Schüler vorteilhaft ist. Selbstentdeckendes Lernen mit individuellen Schreibvarianten ist deshalb zu vermeiden. Ab der ersten Primarklasse muss auf einen bewussten Ausbau des Wortschatzes geachtet werden, dazu müssen mehr Sachtexte in den Unterricht eingebaut werden. Häufiges Vorlesen durch die Lehrperson aktiviert den aktiven und passiven Wortschatz und liefert Hilfe für die korrekte Aussprache.

Das Leseverständnis sollte auch regelmässig geprüft werden, damit die Lehrperson Entscheidungshilfen bekommt. Dabei muss der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben gegenüber heute deutlich erhöht werden. Ebenfalls wichtig ist es, das Lesetempo zu erhöhen. Dies sollte im Zyklus II nach der Festigung der Buchstaben-Laut-Beziehung erfolgen. Ein erhöhtes Lesetempo verhindert eine Überlastung des Kurzzeitgedächtnisses. Inhalte können so gespeichert werden, ohne dass man den Satz nochmals von vorne lesen muss.

Die Förderung des Lesens und des Leseverständnisses auf der Grundlage von Buchstaben-Laut-Beziehung, einem vergrösserten Wortschatz und gesteigertem Lesetempo ist eine pädagogisch sinnvolle Alternative zum aufwändigen Strategietraining an inhaltlich belanglosen Texten. Lesen lernen erhöht die Chancengerechtigkeit und hilft soziale Unterschiede zu verringern. Alle Schüler haben ein Anrecht darauf, in den neun Schuljahren der Volksschule passabel lesen zu lernen. Die unhaltbaren Zustände im Leseunterricht müssen dringend korrigiert und verbessert werden.

Urs Kalberer

Sekundarlehrer Phil 1

Quellen

1 PISA Factsheet Switzerland 2022. https://oecdch.art/a40de1dbaf/C829

2 PISA 2022, Nationaler Bericht, www.sbfi.admin.ch

3 Medienmitteilung EDK, 5.12. 2023 https://www.edk.ch/de/die-edk/news/mm05122023#:~:text=Zu%20den%20pandemiebedingten%20Schulschliessungen%20bietet,beeintr

%C3%A4chtigt%20wurde%20dagegen%20die%20Lernmotivation.

4 PISA 2018 Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich, Nationaler Bericht, EDK, 2019. https://www.edk.ch/dyn/32703.php

5 Recht, D.R. and Leslie, L., 1988. Effect of prior knowledge on good and poor readers’ memory of text. Journal of Educational Psychology

6 IGLU 2016, Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/IGLU_2016_Berichtsband.pdf