22.06.2025

Klare Mehrheit will weniger Fremd-

sprachen an den Primarschulen

Die Resultate der soeben durchgeführten Umfrage der Starken Schule beider Basel (SSbB) zum Thema Fremdsprachen an den Primarschulen sind eindeutig: Zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden lehnt die Weiterführung von zwei Fremdsprachen an den Primarschulen ab. Wird auf nur noch eine Fremdsprache reduziert, so bevorzugen 53.1% Englisch, 34.5% Französisch. Eine deutliche Mehrheit ist zudem für einen späteren Fremdsprachenbeginn. Die meisten Umfrageteilnehmenden sprechen sich für einen Start in der 5. Primarklasse aus.

Umfrage stösst auf grosses Echo

Die SSbB lancierte die Umfrage als Reaktion auf den kürzlich erschienen Bericht «Überprüfung Grundkompetenzen» (ÜGK), dessen Resultate alarmierend sind: Knapp die Hälfte der Schüler*innen erreicht bis zum Ende der obligatorischen Schule in Französisch nicht einmal die elementaren Grundkompetenzen. So erstaunt das grosse Echo der Umfrage nicht.

891 Personen aus den beiden Basler Halbkantonen nahmen an der Umfrage teil (davon 80.3% Lehrpersonen der Volksschulen oder der Sekundarstufe 2). Von den 288 teilnehmenden Primarlehrpersonen unterrichten 45.8% mindestens eine der beiden Fremdsprachen (Französisch, Englisch).

Aufgrund der sehr grossen Anzahl der Teilnehmenden kann die Umfrage als aussagekräftig eingestuft werden.

Zwei Drittel befürworten eine Reduktion der Anzahl Fremdsprachen

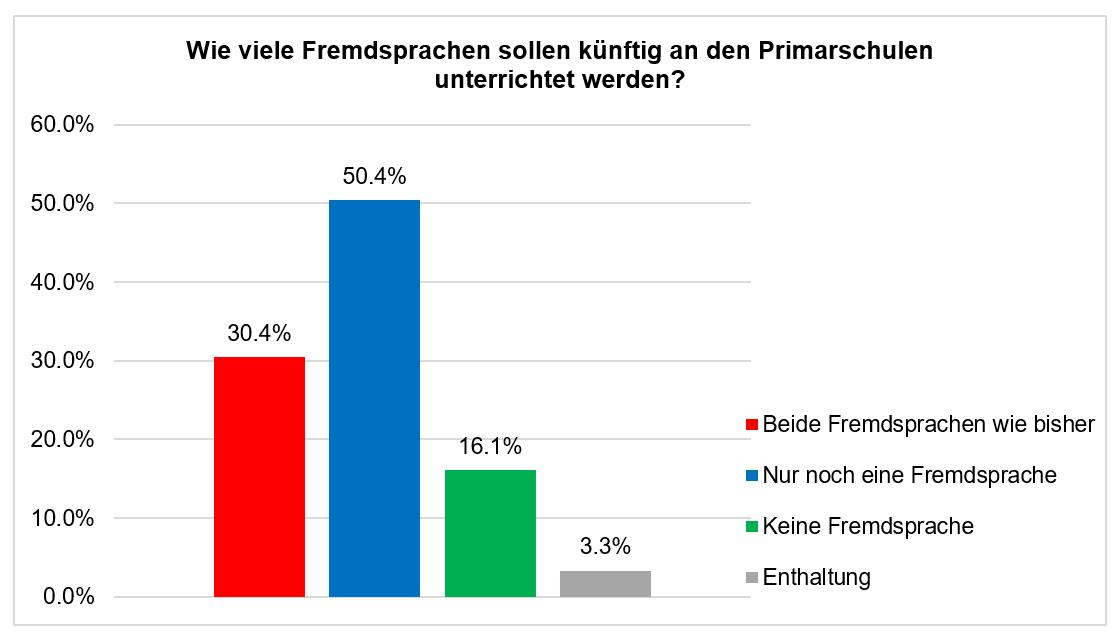

Lediglich 30.5% der Umfrageteilnehmenden möchten an den Primarschulen beide Fremdsprachen Französisch und Englisch beibehalten. Eine deutliche Mehrheit von 66.3% spricht sich für eine Reduktion der Anzahl Fremdsprachen aus. Davon wünschen sich 16.1% sogar gar keine Fremdsprachen auf der Primarstufe. (siehe folgende Grafik)

Eine klare Mehrheit der Fachwelt scheint sich einig zu sein: «Zwei Fremdsprachen an den Primarschulen sind mindestens eine zu viel», so der grosse Tenor der Rückmeldungen. Viele Schulkinder seien demotiviert und frustriert, wenn sie am Ende der Primarschulzeit im Fach Französisch kaum einen Satz sprechen und selbst einfachste Texte nicht verstehen können; dies trotz rund 400 Unterrichtslektionen von der 3. bis zur 6. Primarklasse.

Der Ressourcenverschleiss sei enorm und ginge zulasten anderer Fächer, betonten zahlreiche Lehrpersonen. In der Tat: Alle zu diesem Thema wissenschaftlich durchgeführten Studien (u.a. mehrere Pisa-Studien) zeigen nahezu das gleiche Resultat: Seit der Einführung von Frühfranzösisch ab der 3. Primarklasse und Englisch ab der 5. Primarklasse ist ein Leistungsabbau in Deutsch und Mathematik nachweisbar. Französisch sei «kontraproduktiv», formulierte es eine Lehrperson pointiert.

Eine Reduktion auf eine Fremdsprache nach dem Motto «weniger ist mehr» würde zu wesentlich «weniger Überforderung» führen und sei förderlich für das Lernklima, schreiben viele in ihren Antworten und begründeten ihre Position mit der einhergehenden Fokussierung auf nur noch eine Fremdsprache und der Folge, dass in dieser die Lernfortschritte grösser würden: «Mehr Tiefe statt Breite» sei anzustreben. Der grössere Erfolg würde die Schüler*innen «stärker motivieren». Ein Teil der gewonnenen zeitlichen Ressourcen sollten in die Fächer Deutsch und Mathematik investiert werden, um dort «vertieftes Wissen» aufzubauen und ein «gutes Fundament» für die nachfolgenden Schulstufen zu erzielen.

Als Hauptgrund für die Beibehaltung beider Fremdsprachen wurde angeführt, dass Französisch eine Landessprache und für den «Zusammenhalt der Schweiz» wichtig sei. Mehrere Lehrpersonen äusserten sich dahingehend, dass eine Fremdsprache in jungen Jahren einfacher zu lernen sei, nach dem Motto «je früher, desto besser». Deshalb müsse bereits an den Primarschulen mit beiden Fremdsprachen begonnen werden.

Zahlreiche Lehrpersonen betonten, dass die Motivation der Schüler*innen massgeblich mit spielerischen Lerninhalten einhergeht. Durch die spätere Einführung einer Fremdsprache würde dieser Aspekt komplett verloren gehen.

Englisch als klarer Favorit

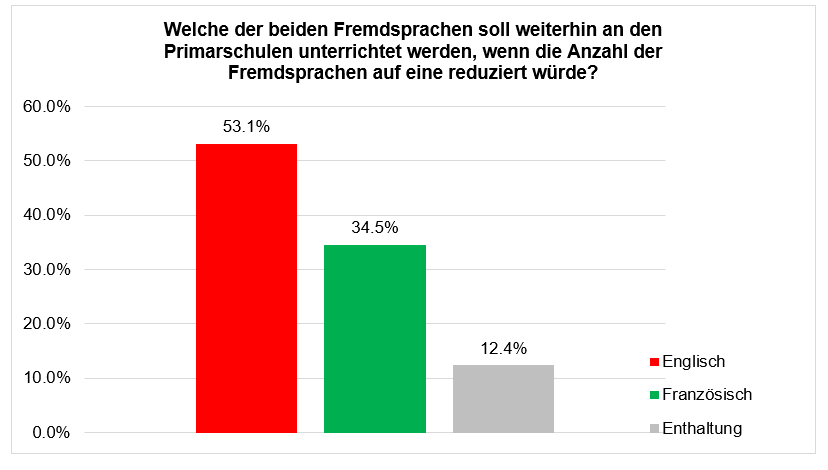

Wird an den Primarschulen nur noch eine Fremdsprache unterrichtet, wünschen sich 53.1% Englisch, 34.5% Französisch bei 12.4% Enthaltungen. (siehe folgende Grafik)

Mehrere Umfrageteilnehmende betonen, dass Englisch «greifbarer und besser verständlich» wäre und Lernerfolge sich schneller einstellen. Die Sprache sei «einfacher zugänglich und allgegenwärtig», beispielsweise bei den Sozialen Medien. Viele Jugendliche hätten deshalb «geringere Hemmungen» Englisch zu sprechen. Englisch sei eine «ideale Einsteiger-Sprache, weil es im Alltag vielerorts gesprochen und gehört wird».

Mehrheit spricht sich für späteren Fremdsprachenbeginn aus

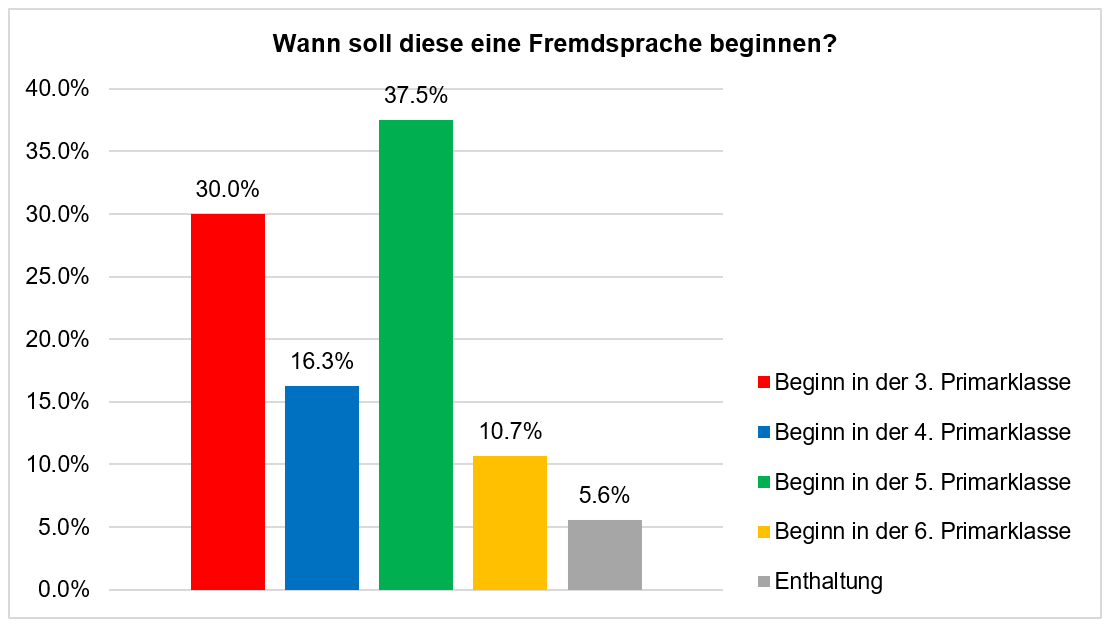

Die Antworten auf die Frage «Wann soll die erste Fremdsprache beginnen?» zeigen ebenfalls ein klares Bild: Lediglich 30.1% möchten den Fremdsprachenbeginn in der 3. Klassen, 64.4% erst später. Favorisiert wird mit 37.6% die 5. Klasse als Startpunkt. (siehe folgende Grafik)

Von den Befragten wurde oft genannt, dass durch einen Fremdsprachenstart erst ab der 5. Klasse die Grundkompetenzen im Fach Deutsch gestärkt würden, was dazu führe, dass die Fremdsprache auf dieser Grundlage besser erlernt werden könne. Auch wird argumentiert, dass die Schüler*innen in der 3. Klasse «noch nicht die kognitiven Fähigkeiten besitzen», sich mit den grammatikalischen Grundlagen einer Fremdsprache auseinanderzusetzen.

Vor- und Nachteile von nur noch einer Fremdsprache

In freien Textfeldern konnten die Umfrageteilnehmenden Vor- und Nachteile beschreiben, wenn auf eine der beiden Fremdsprachen verzichtet würde. Davon wurde rege Gebrauch gemacht: 497 Vorteile und 256 Nachteile wurden formuliert. Folgend im Wortlaut eine kleine Auswahl mit Voten, die sehr häufig genannt wurden:

Vorteile von nur einer Fremdsprache

- Schwächere Primarschüler können sich auf den Erwerb der deutschen Sprache konzentrieren.

- Französisch in der Primarschule ist zu früh. Das führt zu Frustration und Misserfolg und "schlechtes" Französisch bringt kaum etwas und reduziert die Fachstunden in späteren Schuljahren massiv, wenn die SuS wirklich reif sind. Ist in diesem Sinne also kontraproduktiv.

- Weniger Überforderung und Verwirrung der SuS, welche ohnehin schon grosse Schwierigkeiten mit dem Deutsch haben

- Für viele Kinder ist Deutsch bereits die Zweitsprache. Französisch ist komplex und den Kindern fehlt meistens der Sinn und die Motivation für diese Sprache, da sie zu alltagsfremd ist.

- Weniger ist mehr

- Die Gesamtstundenzahl für Fremdsprachen wird nicht zu früh angebraucht und damit nicht verschwendet.

- Mehr Fokus auf eine Sprache und Chance eine zweite Sprache fundiert zu lernen. Darauf kann später aufgebaut werden.

- Lieber eine Fremdsprache richtig anstatt zwei Fremdsprachen und keine richtig!

- Weniger Druck und mehr Tiefe

- Sprachentwicklung der Deutschen Sprache bekommt allenfalls mehr Raum

- Der Fächerkanon wird um ein Fach reduziert.

- freiwerdende Ressourcen für Stabilisierung Deutsch, MT + musisches Feld einsetzbar.

- Weniger Stress für Kinder, mehr Freude an Fremdsprachen

- Erleichtert Zuzüge aus anderen Ländern wohl massiv (aktuell müssten teilweise bis 3 Sprachen neu gelernt werden)

- Konzentration auf eine Sprache, daher bessere Vertiefung durch mehr Lektionen

- Zeit für andere Lerninhalte

- Englisch als Weltsprache früh einführen, spielerisch aufbauend lernen können, rasch einsetzbar. Keine Überforderung durch das "zu schwierige" Französisch

- Die Anstrengungen eine neue Sprache in einem "klinischen" Umfeld (z.B. 3 Lektionen pro Woche) zu erlernen, bedingt mehr als künstliche Immersion und "Freude". Was bis jetzt leider fehlt, ist das Vermitteln der Strukturen (Grammatik!) der Fremdsprachen auf der Primarstufe. Die SuS fühlen sich unsicher, desorientiert und haben wenig bis oft keinen Mut die neue Fremdsprache "zu verwenden".

- Es bleibt mehr Zeit zur Förderung der Basiskompetenzen in den Bereichen Mathematik und Deutsch.

- Kinder lernen mit einer einfacheren Sprache [gemeint Englisch] auf diesem Niveau das Prinzip vom Fremdsprachenunterricht kennen und können dieses Wissen später für Französisch nutzen.

- Lieber weniger Fächer, dafür diese richtig als "von allem ein bisschen".

- Es bleibt mehr Zeit, um die Deutschkenntnisse zu verbessern, was dringend nötig ist.

- Weniger Stoffdruck/Notendruck.

- Fokus, keine Überforderung, Entlastung der kognitiven Ansprüche im Primarschulalter

- Eine Fremdsprache (aber intensiver) hat mehr Lerneffekt als zwei „so ein bisschen“.

- Die Kinder können zuerst ihre Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch festigen. Das stärkt das Verständnis in allen Fächern und schafft eine solide Basis für späteres Fremdsprachenlernen.

- Wird Französisch später eingeführt, kann es mit mehr Intensität und besseren methodischen Grundlagen unterrichtet werden.

- Die Kinder sind überfordert. Sie kommen in die Sek 1 und dann ins Gymnasium und hassen Französisch.

- Die Fremdsprachen belasten den Unterricht in mehreren Bereichen. Zeit, Stundenplanlegung, Raumangebot, Lehrpersonenbedarf… Ausserdem sind die SuS noch sehr mit den Grundlagen in Deutsch beschäftigt und in den letzten Jahren sehe ich hier einen deutlichen Qualitätsverlust.

- Es braucht weniger Lehrer; die Position des Klassenlehrers als direkte Beziehungsperson wird wieder gestärkt.

- Mehr Tiefe, weniger Breite.

- Für mich zeigt sich immer klarer, dass selbst Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, zunehmend einen zu kleinen Wortschatz und zu schlechte Kenntnisse ihrer Muttersprache haben, wodurch es ihnen immer schwerer fällt, Fremdsprachen zu lernen. Dieser Zusammenhang ist ja schon lange bekannt - aber dass es auch Kinder betrifft, die mit Deutsch als Muttersprache in der Schweiz aufwachsen, ist doch ein eher neues Phänomen.

- Nach 4 Jahren Französisch können sie gar nichts! Sek-Lehrer fangen wieder bei 0 an! Reine Zeitverschwendung.

- Mehr Zeit für bessere Deutschkenntnisse, einfachere Stundentafel, SuS und Eltern werden weniger belastet, weniger LPs für SuS, finanzielle Ressourcen werden entlastet

Nachteile von nur einer Fremdsprache

- Beide Sprachen ergänzen sich gut, da sie auch viele Parallelwörter enthalten. Die Kinder bringen bereits eine Sprache mit in die Schule. Alle Sprachen können somit gleichwertig unterrichtet werden. Keine Sprache verliert an Respekt.

- Kinder sind sehr wissbegierig in diesem Alter. Sie können locker mit zwei neuen Fremdsprachen umgehen und sehen dann auch, wie unterschiedlich diese sind (Horizonterweiterung).

- Das Französisch wird verloren gehen. Was sehr schade ist, da es eine Landessprache ist.

- Benachteiligung für Lehrpersonen mit zusätzlicher Ausbildung in der wegfallenden Sprache.

- Mehrsprachigkeit gehört zur Schweiz. Gute Englischkenntnisse ebenfalls. Der Röstigraben wird noch tiefer.

- Verlust der Fächervielfalt.

- Französisch ist nicht allgegenwertig, deshalb muss es als zweite Landessprache den SuS niederschwellig vorgestellt werden, insbesondere die Aussprache. Sprachstrukturen vergleichen ist einfacher, wenn man auf mehrere Sprachen referenzieren kann. Die französische Welt ist für uns ebenso wichtig, wie die anglo-amerikanische und gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Standpunkte einzunehmen.

- Sprachbegabte Kinder kommen zu kurz.

- Die Motivation, später dann noch Französisch zu lernen, wäre vermutlich noch weniger vorhanden.

- Verlust von nationaler Identität und Verlust der Möglichkeit einen ersten Kontakt mit einer weiteren Nationalsprache zu haben.

- Der spielerische Umgang mit der Fremdsprache geht mit einer späteren Einführung verloren.

- Wertschätzung für die Sprache muss übermittelt werden, ansonsten sinkt die Motivation schon früh.

- Französisch ist eine der Landessprachen der Schweiz. Es ist wichtig, dass deutschsprachige Kinder früh und, wie bisher, spielerisch einen guten Einstieg in die Sprache finden. Ich persönlich habe erlebt, dass Kinder ohne Migrationshintergrund durch den frühen Französischunterricht eine erste Begegnung mit einer anderen Sprache in der Schule erleben. Das hilft ihnen Brücken zu bauen und so zu lernen, wie man eine Fremdsprache lernt. Diese Verknüpfungen zur eigenen Sprache bilden die Basis für das Erlernen anderer Sprachen wie Italienisch, Spanisch etc.

- Wenn Französisch in der Primarschule gestrichen wird, kommen die Schüler:innen erst sehr spät mit dieser Landessprache in Kontakt. Der spielerische und unbefangene Umgang mit dieser schwierigen Sprache ginge verloren. Zudem ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein früher Spracherwerb positiv auf die Aussprache auswirkt. Ein akzentfreier Spracherwerb ist später kaum möglich.

- In der Schweiz werden mehrere Sprachen gesprochen, diese sollten alle unterrichtet werden.

- Für sprachbegabte Kinder ist es ein Verlust. Was soll mit den ausgebildeten Lehrpersonen passiere, wenn es ihr Fach plötzlich nicht mehr gibt?

- Multilingualer Unterricht fällt weg. Verknüpfungen der Sprachen nicht mehr so gut möglich und somit weniger Motivationskicks.

- Die kindliche Neugierde bricht so viele Hindernisse und es ist neurologisch bewiesen, dass man in jüngerem Alter besser Sprachen lernt.

Teilweise diametral unterschiedliche Voten der Primarlehrpersonen

Von den 288 teilnehmenden Primarlehrpersonen unterrichten 30.6% Französisch und 20.9% Englisch (Doppelzählung 5.6%, welche beide Fächer unterrichten). 54.2% unterrichten keine der beiden Fremdsprachen.

In einem zusätzlichen Prosatextfeld wurden die Fremdsprachenlehrpersonen dazu aufgefordert, ihre Beobachtungen und Erfahrungen bezüglich Motivation und Erreichen der Lernziele der Schüler*innen anzugeben. Lediglich 62 Lehrpersonen machten davon Gebrauch. Die Aussagen könnten teilweise kaum unterschiedlicher sein.

Obwohl primär nach den Erfahrungen im Bereich Motivation und Lernziele gefragt wurde, nutzten ausgesprochen viele Primarlehrpersonen diese Möglichkeit um über die Erfahrungen mit den Lehrmitteln zu berichten: Weitgehender Konsens dabei ist, dass das Französischlehrmittel «Mille feuilles», welches wesentlich die Passepartout-Ideologie mit ihren Fachtexten umsetzt, ein schlechtes Lehrmittel sei, mit welchem die Lernziele nicht erreicht werden konnten und welches für die Schüler*innen «frustrierend» sei. Die Lehrmittel «Ça roule» und «Ça bouge» hingegen werden wesentlich besser bewertet. Viele berichten, dass es seit dem Wechsel von «Mille feuilles» zu «Ça roule» und «Ça bouge» besser läuft.

Die Positionen bezüglich Motivation und Erreichen der Lernziele im Fach Französisch könnten unter den Primarlehrpersonen, die sich dazu in einem Prosatext äusserten, nicht gegensätzlicher sein: Während mehrere Lehrpersonen von «hochmotivierten» und «guten Schüler*innen» berichten, erwähnen andere stark «demotivierte» und «überforderte Kinder», welche oftmals die Lernziele nicht oder nur knapp erreichen. «Aufwand und Ertrag stehen in einem krassen Missverhältnis», so eine charakteristische Antwort. Dennoch scheint es eine gewisse Balance zwischen diesen positiven und negativen Erfahrungen im Französischunterricht zu geben.

Ein weitgehender Konsens (bis auf einige wenige Ausnahmen) zeigt sich betreffend Frühfranzösisch dahingehend: Sehr motivierte und gar begeisterte Schüler*innen in der 3. Klasse, zunehmende Demotivation und Frust je länger die Sprache unterrichtet wird. Eine Lehrperson bringt es folgendermassen auf den Punkt: «3. Klasse super, danach stetig abwärts, in der 6. Klasse kaum zu ertragen.»

Auch wird von vielen Französischlehrpersonen beobachtet, dass die Kinder häufig schon durch negative Erwartungen geprägt sind, da ihr Umfeld von schlechten Erfahrungen mit der Sprache spricht. So sei Französisch «schwierig», «kompliziert» und «unnütz». Dies mache es zusätzlich schwieriger, die Kinder zu motivieren.

Im Fach Englisch hingegen seien die Schüler*innen stehts motiviert, berichten die meisten Primarlehrpersonen in den Antworten. Die Kinder würden sich freuen und zeigen auch gute Lernerfolge.

Ein zentraler Knackpunkt in der Primarschullaufbahn sei für das Fach Französisch in der 5. Klasse mit der Einführung des Fachs Englisch. Die Kinder hätten in Englisch aufgrund der schon «mitgebrachten Erfahrung» und der «simpleren Struktur» dieser Sprache schnellere Erfolge als in Französisch, was sich gleichermassen motivierend auf den Englischunterricht wie demotivierend auf den Französischunterricht auswirke. Der Vergleich zwischen den beiden Fremdsprachen führe dann zu einer «Ablehnung» von Französisch. Viele Kinder würden ab dann Französisch «hassen»

Folgend einige im Wortlaut formulierte Aussagen:

- Zu Beginn sehr motiviert, dann nimmt es schnell ab.

- Die Motivation ist nur bei wenigen Kindern da. Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache ist die Motivation sehr gering.

- Ähnliche Erfahrungen wie in anderen Fächern, nichts, was im Vergleich zu Mathe, Deutsch etc. auffällig oder nennenswert ist, ausser, dass die Eltern den Kindern oft mitgeben, dass diese Sprache schwierig sei und sie in der Schule damit auch schon Mühe hatten.

- Mit dem Mille feuilles Konzept hat man einer ganzen Generation die Freude an der Sprache nachhaltig verdorben.

- Ich habe bis vor 4 Jahren mit Mille feuilles gearbeitet. Nun mit Ça roule und es läuft super. Die Kinder können viel mehr.

- Wenn der Unterricht gut gestaltet ist und abwechslungsreiche Lernsituationen bietet, sind die Kinder genauso motiviert wie in jedem anderen Fach.

- Geteilte Erfahrungen. Teilweise sind die Kinder sehr motiviert, andere wiederum können gar nichts damit anfangen / sind überfordert.

- Die Mehrheit der SuS ist nicht sonderlich am Französisch Lernen interessiert. Die Heterogenität der Klassen ist sehr gross, was bedeutet, dass einige die Lerninhalte nur sehr langsam lernen. Die Ziele werden nicht erreicht. Aufwand und Ertrag stehen in einem krassen Missverhältnis.

- Wenn der Unterricht spielerisch, strukturiert und rhythmisiert gestaltet ist, lieben die SchülerInnen das Fach Französisch. So erreichen sie auch die Lernziele. Primarschüler eigenen sich mit Leichtigkeit eine gute Aussprache an, was später nur noch mit Mühe geschafft wird.

- Für einige ist Franzi eine Vollkatastrophe, die Ablehnung fängt schon im Elternhaus an. Andere machen es sehr gut und sind engagierte Lernende.

- Die SuS sind oft überfordert, weil ihnen die Basis in der deutschen Sprache fehlt. Hinzu kommt die Tendenz, dass es heutzutage den Kindern oft schwerfällt, monotone Fleissaufgaben wie das Voci-Lernen zu erledigen.

- Englisch funktioniert gut, Französisch funktioniert schlecht.

- Englisch hohe Motivation – grosser Lernerfolg. Französisch immer weniger Motivation, kaum Lernerfolg.

- In der 4. Klasse ist die Motivation in Französisch hoch, sie nimmt bis zur 6. Klasse stetig ab. In dieser Zeit beginnen die Kinder sich auch mehr und mehr von den Lehrpersonen abzugrenzen. In Englisch ist die Motivation hoch, es fällt ihnen leicht. Viele sind enorm geübt, da sie durch die Medien täglichen Zugang zu dieser Sprache haben. Der Lernzuwachs in Englisch ist jedoch bei vielen Kindern gering. Kinder, die einen hohen Lernzuwachs in Englisch haben, sind oftmals auch im Französisch stark und motiviert.

- Schüler der 3. Klasse sind noch sehr motiviert. Je höher die Klasse, desto geringer die Motivation. (..) Sprachbad funktioniert leider nicht. Drei Lektionen sind kein Bad.

Starke Schule beider Basel dezidiert für nur eine Fremdsprache an den Primarschulen

Der Vorstand und das Sekretariatsteam der SSbB positionieren sich in einer internen Abstimmung einstimmig mit 9:0 Stimmen für die Reduktion auf nur eine Fremdsprache an den Primarschulen. Mit 8:1 Stimmen wird dabei Englisch favorisiert, welches weiterhin auf der Primarstufe unterrichtet werden soll. 7 Mitglieder befürworten einen Fremdsprachenstart in der 5. Primarklasse, je ein Mitglied in der 4. respektive 6. Klasse.

Der Start von Französisch soll erst in der ersten Sekundarklasse erfolgen, dafür mit einer höheren Stundendotation von 4 bis 5 Wochenlektionen. Mit 2 oder 3 Lektionen kann in einer derart schwierigen Sprache, wie es Französisch ist, kein angemessener Lernerfolg erzielt werden. Erfolgt der Unterricht in den Sekundarschulen niveaugetrennt und in einer höheren Konzentration, so sind die Erfolgsaussichten signifikant besser: Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit werden mehr Schüler*innen die Lernziele erreichen.

Die Politik ist nun gefordert, das gescheiterte Projekt Frühfranzösisch mit seinen verheerenden negativen Folgen für die jüngsten Schulkinder zu beenden. Löst ein Fach derart viel Frust und Demotivation aus, dass viele Kinder es «hassen», so hat es seine Legitimation auf der Primarstufe verloren. Daran ändert auch nichts, dass es auch einige Primarlehrpersonen gibt, welche durchaus mit ihren Klassen in Französisch Erfolg haben.

Anahi Sidler, Sekretariat Starke Schule beider Basel

Lena Heitz, Vorstand Starke Schule beider Basel