Leserkommentar

Chancengleichheit durch Integration, mehr Illusion als Realität

Wäre Chancengerechtigkeit mehr als eine Illusion, gäbe es weder Millionenerben noch Menschen, die unsere öffentlichen Toiletten zum Minimallohn reinigen. Wer die auf Chancengerechtigkeit basierende Integration fordert im Wissen, dass sie nicht finanzierbar ist und immer teurer wird, outet seine Nähe zu Ideologien. Eine solche ist die schulische Integration ohne Selektion. Die gescheiterte Basler Orientierungsschule lässt grüssen. Diese war integrativ und kannte keine Noten. Zweifel ist im Falle der sog. «Erziehungswissenschaften» nötig. Denn aus dieser Ecke kommen «Studien», die nicht nur der Integration, sondern sogar dem Frühfranzösischunterricht Erfolg bescheinigen. Solche der Realität widersprechenden Gefälligkeitsstudien sind wertlos. Deshalb der Aufruf an alle Theoretiker und Ideologen: Kommen Sie an die Schulen und unterrichten Sie. Dann haben sie nicht nur eine Meinung zur Schule, sondern eine Ahnung davon. Sie werden dann verstehen, warum am Ende der Volksschule 25% der Schüler die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nicht beherrschen: wegen der Integration verhaltensauffälliger Schüler, die alle andern stören. Damit die Integration auch nur ansatzweise funktionieren würde, bräuchte es etwa zweimal mehr Lehrkräfte. Doch wir finden bereits heute kaum genug. Warum investieren wir zig Millionen in die Integration zugunsten der Schwächsten, aber keine einzige in die Förderung der Stärksten? Ist dies nicht auch eine Frage der Gerechtigkeit?

Felix Hoffmann, Sekundarlehrer

News

-

Samstag, August 30, 2025

Die Basler Regierung befürwortet die Ausarbeitung einer Hitzeschutzstrategie für Schulen. Die zunehmende Belastung der Schülerinnen und Schüler und aller Mitarbeitenden soll gedämmt werden und somit wieder ein lernförderliches Umfeld sichergestellt sein. (lbu)

-

Freitag, August 29, 2025

Am vergangenen Dienstagmorgen ging bei der Basler Polizei ein Amokalarm der Primarschule Lysbüchel ein. Folglich fuhr die Polizei mit einem Grossaufgebot zur Schule, wo sich schnell herausstellte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. (lbu)

-

Sonntag, August 24, 2025

Unter der Leitung von PD Dr. Alexandra Binnenkade hat ein Team von Basler Lehrpersonen und externen Fachleuten ein digitales Lehrmittel zur Stadtkunde entwickelt. Es ersetzt den Stadtkunde-Ordner und ist unter www.stadtkunde.ch erreichbar. (ch)

-

Sonntag, Juli 27, 2025

Grossrat Raoul I. Furlano (LDP) kritisiert das Stipendiensystem der Universität Basel. In seiner Motion thematisiert er das Problem, dass die finanzielle Unterstützung für Studierende häufig erst Monate nach Studienbeginn ausgezahlt wird und deswegen Betroffene auf eigenständig organisierte Übergangslösungen angewiesen sind. (lbu)

-

Samstag, Juli 26, 2025

Aktuell dürfen Studierende nur bis zu 6'000 Franken jährlich, also 500 Franken monatlich verdienen, um den vollen Stipendienbetrag zu erhalten. Dieser Betrag wirkt einerseits abschreckend, um praktische Erfahrungen zu sammeln und verhindert andererseits, dass Studierende für ihre Zukunft nach dem Studium sparen oder gar ihren derzeitigen Lebensunterhalt zu sichern. (lbu)

-

Freitag, Juli 25, 2025

Die Website der Starken Schule beider Basel wurde in den vergangenen zwölf Monaten erfreulich häufig besucht. Rund 13'507 verschiedene Nutzende besuchten mindestens einmal die Website. (lbu)

Spenden

Wir freuen uns über Ihre Spende.

Starke Schule beider Basel

4127 Birsfelden

PC 60-128081-8

IBAN CH98 0900 0000 6012 8081 8

05.06.2024

Eltern und Lehrpersonen lehnen Abschaffung von Noten deutlich ab

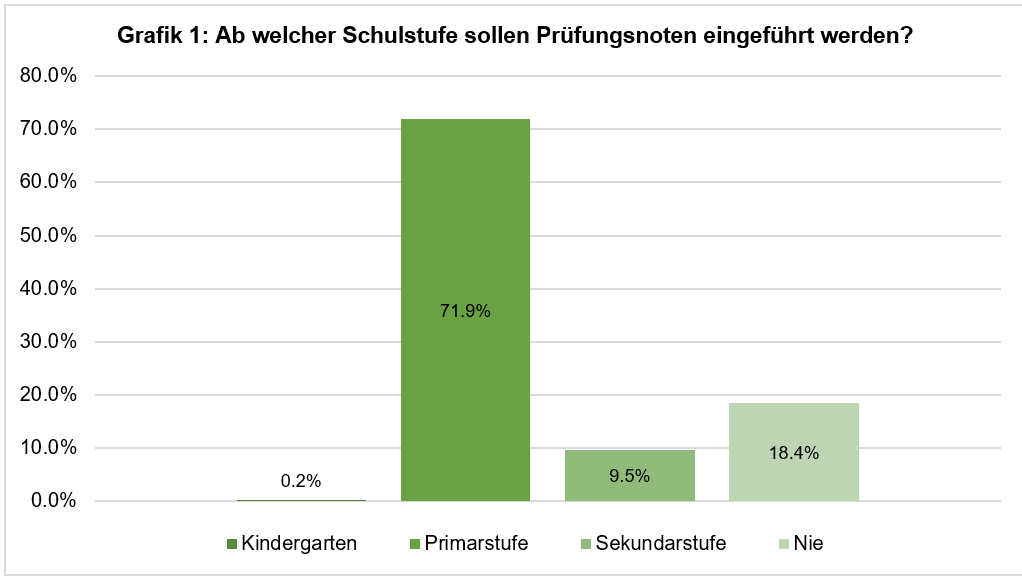

Das Urteil der Lehrpersonen und Eltern ist eindeutig: Noten sollen weder auf der Sekundarstufe noch an den Primarschulen abgeschafft werden. Diese Haltung zeigt sich bei einer in der letzten Woche durchgeführten Umfrage der Starken Schule beider Basel (SSbB), bei welcher 666 Lehrpersonen und Bildungsinteressierte (Eltern, Politiker usw.) teilgenommen haben. Nur knapp ein Fünftel der Befragten möchte an den Volksschulen von den heute gängigen Noten wegkommen (siehe Grafik 1).

Die grosse Mehrheit der 666 Befragten (71.9%) findet die Einführung von Noten in der Primarstufe weiterhin richtig. Lediglich 9.5% wünschen sich Noten erst auf der Sekundarstufe 1 und 18.4% wollen gar nie Noten an den Volksschulen. Mit 0.2% spricht sich praktisch niemand für Noten im Kindergarten aus.

Breite bildungspolitische Diskussion

Sollen an den Volksschulen Prüfungen mit Noten oder mit Berichten beurteilt werden? Diese Frage ist seit Jahren in fast der gesamten Schweiz ein bildungspolitisches Gesprächsthema und die Haltungen gehen insbesondere bei den Lehrpersonen und Bildungswissenschaftler*innen diametral auseinander. Nachdem die Stadt Luzern bekannt gegeben hat, ab Sommer 2026 in der Primarschule und im darauffolgenden Schuljahr auch in der Oberstufe auf Prüfungsnoten zu verzichten, ist diese Diskussion wieder neu aufgeflammt.

Die SSbB hat deshalb in den beiden Basler Halbkantonen eine Umfrage gestartet, an welcher 545 Lehrpersonen, 50 Eltern sowie 71 Bildungsinteressierte teilgenommen haben.

Die Befragten konnten zuerst diverse Aussagen zu Vorteilen von Noten respektive von Berichten nach ihrer Richtigkeit einstufen. Daraufhin konnten sie angeben, in welchem Jahr der Volksschule Prüfungsnoten eingeführt werden sollen. Möglich war das 1. Kindergartenjahr als die früheste und das 3. Sekundarschuljahr die späteste Option. Ausserdem konnte «nie» angewählt werden, was einer Abschaffung von Noten gleichkommt.

Moderate Unterschiede zwischen Primar- und Sekundarlehrpersonen im Abstimmungsverhalten

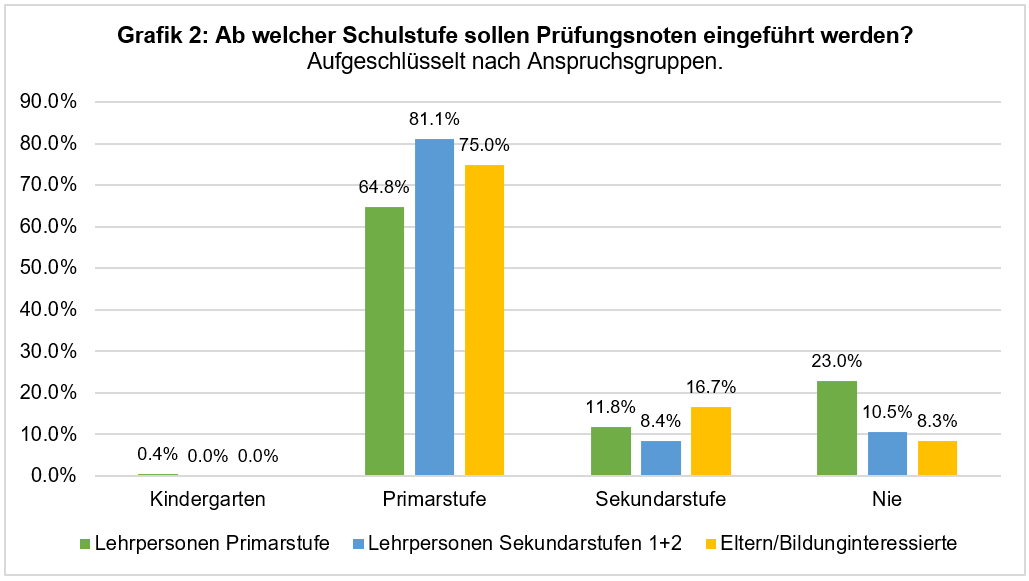

Werden die verschiedenen Anspruchsgruppen (Lehrpersonen Primarstufe, Lehrpersonen Sekundarstufen I und II, Eltern/Bildungsinteressierte) betrachtet, so zeigt sich ein differenzierteres Bild: Alle drei Gruppen favorisieren deutlich die Primarstufe als Einführungszeitpunkt für Noten. Jedoch sind es mit 81.1% deutlich mehr Sekundarlehrpersonen als Primarlehrpersonen mit 64.8%.

Ein weiterer grosser Unterschied findet sich bei der Antwortmöglichkeit «nie»: 23.0% der Primarlehrpersonen wünschen sich während der gesamten obligatorischen Schulzeit (Primarstufe und Sekundarstufe 1) keine Noten. Bei den Sekundarlehrpersonen sind dies lediglich 10.5% und bei den Eltern, Bildungspolitikern sogar nur 8.3% (siehe Grafik 2).

Status quo findet grösste Zustimmung

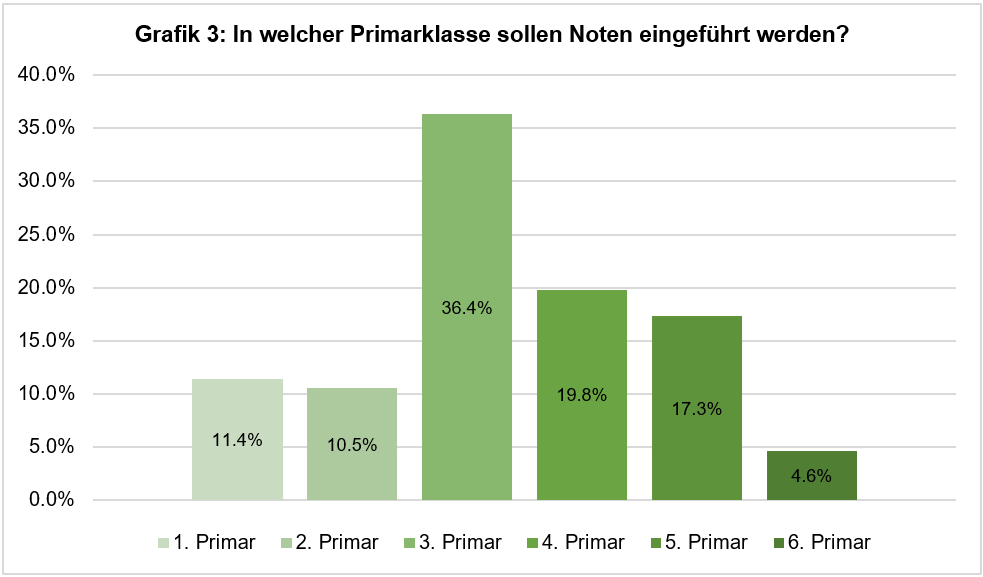

Die Umfrageteilnehmenden sind sich einig: Noten sollen weiterhin in der Primarschule eingeführt werden. Aktuell geschieht dies in den meisten Kantonen in der 3. Primarklasse. 36.4% der Befragten möchten dies auch so beibehalten. 19.4% resp. 17.3% wünschen sich den Notenstart in der 4. resp.5. Primarklasse. 11.4% resp. 10.5% sehen hingegen einen Vorteil, wenn bereits in der 1. resp. 2. Klasse Noten erteilt werden. (siehe Grafik 3).

Andere Schulstufe – unterschiedliche Haltungen

Die Befragten wurden gebeten bei verschiedenen Aussagen anzugeben, ob sie diese für richtig halten oder nicht:

- Die Aussage «Prüfungsbeurteilungen durch Noten sind klarer als Berichte und lassen einen geringeren Interpretationsspielraum zu.» wurde von den Lehrpersonen der verschiedenen Schulstufen unterschiedlich eingeschätzt: Während 71.7% der Sekundarlehrpersonen dieser Aussage mit «ja» oder «eher ja» zustimmen, sind es bei den Primarlehrpersonen nur 40.0%.

- Stufenübergreifend einig sind sich die Lehrpersonen hingegen bei der Aussage: «Noten zu erteilen ist für Lehrpersonen weniger zeitintensiv. Zu jeder Prüfung einen Bericht zu schreiben, sprengt den zeitlichen Rahmen der Lehrpersonen». 87.5% der Befragten stimmen dieser Aussage mit «ja» oder «eher ja» zu, lediglich 12.5% lehnen diese Aussage mit «nein» oder «eher nein» ab.

- Wiederum uneinig sind sich die Lehrpersonen bei der Aussage «Die Beurteilung von Prüfungen soll für die Schüler*innen möglichst geringen Druck erzeugen, weshalb Berichte sinnvoller sind als Noten». Die Primarlehrpersonen stimmen dem mit 59.7% «ja» oder «eher ja» zu. Die Lehrpersonen der Sekundarstufen 1 und 2 sehen dies diametral anders: 73.6% lehnen diese Aussage mit «nein» oder «eher nein» ab.

- Ein weiterer Unterschied findet sich bei der Aussage «Es ist wichtig, dass die Leistungen der Schüler*innen mit Berichten individueller beurteilt werden können». Während die Primarlehrpersonen diese Aussage und damit individuelle Beurteilungen mit 74.5 % «ja» oder «eher ja» deutlich befürworten, nehmen die Lehrpersonen der Sekundarstufen 1 und 2 gesamthaft keine klare Haltung ein: Mit 57.4% «nein» oder «eher nein» lehnen sie die individualisierte Beurteilung jedoch knapp ab, nur 42.6% der Sekundarlehrpersonen befürworten diese Aussage «ja» oder «eher ja».

Sollen beide Beurteilungsformen (Prüfungsnoten und regelmässige Leistungsberichte) angewendet werden?

Erfreulicherweise haben ausgesprochen viele Teilnehmende die Möglichkeit genutzt, ihre Argumentation in einem Text zu erläutern und damit wertvolle Inputs zu geben. Häufig wurde dabei genannt, dass das Vergeben von Noten je nach Niveau der Lernenden sehr unterschiedlich aufgenommen wird und wirken kann. Für starke Schüler*innen können Noten eine äusserst motivierende Funktion haben und einen für sie gut zu bewältigenden Druck auslösen. Zudem müssen Schüler*innen auch lernen, mit Druck umzugehen und damit für das Berufsleben besser vorbereitet zu sein. Für leistungsschwache Schüler*innen hingegen können Noten einen zu grossen Druck erzeugen oder sogar Frust auslösen und damit stark demotivierend wirken.

Weiter wurde von diversen Umfrageteilnehmenden auf andere Kantone verwiesen, in welchen bereits heute unterschiedliche Beurteilungsformen parallel angewendet werden. Einerseits werden Prüfungen mit Noten beurteilt, andererseits erhalten die Schüler*innen und Erziehungsberechtigten regelmässig Berichte zum Lern- und Arbeitsprozess. Faktisch werden damit beide Beurteilungsformen angewendet. Die Beurteilung hält damit an den Noten fest, mit dem Einbezug der Berichte werden die Lernprozesse jedoch ganzheitlich betrachtet.

Alina Isler

Vorstand Starke Schule beider Basel