Leserkommentar

Chancengleichheit durch Integration, mehr Illusion als Realität

Wäre Chancengerechtigkeit mehr als eine Illusion, gäbe es weder Millionenerben noch Menschen, die unsere öffentlichen Toiletten zum Minimallohn reinigen. Wer die auf Chancengerechtigkeit basierende Integration fordert im Wissen, dass sie nicht finanzierbar ist und immer teurer wird, outet seine Nähe zu Ideologien. Eine solche ist die schulische Integration ohne Selektion. Die gescheiterte Basler Orientierungsschule lässt grüssen. Diese war integrativ und kannte keine Noten. Zweifel ist im Falle der sog. «Erziehungswissenschaften» nötig. Denn aus dieser Ecke kommen «Studien», die nicht nur der Integration, sondern sogar dem Frühfranzösischunterricht Erfolg bescheinigen. Solche der Realität widersprechenden Gefälligkeitsstudien sind wertlos. Deshalb der Aufruf an alle Theoretiker und Ideologen: Kommen Sie an die Schulen und unterrichten Sie. Dann haben sie nicht nur eine Meinung zur Schule, sondern eine Ahnung davon. Sie werden dann verstehen, warum am Ende der Volksschule 25% der Schüler die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nicht beherrschen: wegen der Integration verhaltensauffälliger Schüler, die alle andern stören. Damit die Integration auch nur ansatzweise funktionieren würde, bräuchte es etwa zweimal mehr Lehrkräfte. Doch wir finden bereits heute kaum genug. Warum investieren wir zig Millionen in die Integration zugunsten der Schwächsten, aber keine einzige in die Förderung der Stärksten? Ist dies nicht auch eine Frage der Gerechtigkeit?

Felix Hoffmann, Sekundarlehrer

News

-

Samstag, August 30, 2025

Die Basler Regierung befürwortet die Ausarbeitung einer Hitzeschutzstrategie für Schulen. Die zunehmende Belastung der Schülerinnen und Schüler und aller Mitarbeitenden soll gedämmt werden und somit wieder ein lernförderliches Umfeld sichergestellt sein. (lbu)

-

Freitag, August 29, 2025

Am vergangenen Dienstagmorgen ging bei der Basler Polizei ein Amokalarm der Primarschule Lysbüchel ein. Folglich fuhr die Polizei mit einem Grossaufgebot zur Schule, wo sich schnell herausstellte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. (lbu)

-

Sonntag, August 24, 2025

Unter der Leitung von PD Dr. Alexandra Binnenkade hat ein Team von Basler Lehrpersonen und externen Fachleuten ein digitales Lehrmittel zur Stadtkunde entwickelt. Es ersetzt den Stadtkunde-Ordner und ist unter www.stadtkunde.ch erreichbar. (ch)

-

Sonntag, Juli 27, 2025

Grossrat Raoul I. Furlano (LDP) kritisiert das Stipendiensystem der Universität Basel. In seiner Motion thematisiert er das Problem, dass die finanzielle Unterstützung für Studierende häufig erst Monate nach Studienbeginn ausgezahlt wird und deswegen Betroffene auf eigenständig organisierte Übergangslösungen angewiesen sind. (lbu)

-

Samstag, Juli 26, 2025

Aktuell dürfen Studierende nur bis zu 6'000 Franken jährlich, also 500 Franken monatlich verdienen, um den vollen Stipendienbetrag zu erhalten. Dieser Betrag wirkt einerseits abschreckend, um praktische Erfahrungen zu sammeln und verhindert andererseits, dass Studierende für ihre Zukunft nach dem Studium sparen oder gar ihren derzeitigen Lebensunterhalt zu sichern. (lbu)

-

Freitag, Juli 25, 2025

Die Website der Starken Schule beider Basel wurde in den vergangenen zwölf Monaten erfreulich häufig besucht. Rund 13'507 verschiedene Nutzende besuchten mindestens einmal die Website. (lbu)

Spenden

Wir freuen uns über Ihre Spende.

Starke Schule beider Basel

4127 Birsfelden

PC 60-128081-8

IBAN CH98 0900 0000 6012 8081 8

20.04.2025

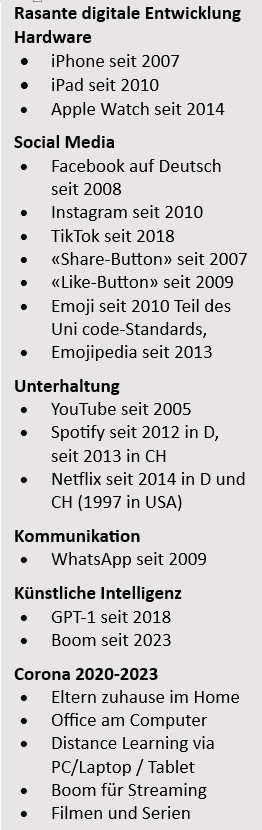

Die Schulen stecken in der Digitalisierungsfalle

Der Lehrplan 21 schrieb es vor: ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) sollten ab 2015/2016 obligatorisch an den Primarschulen eingeführt werden. Die Kantonsparlamente verabschiedeten daraufhin Millionenbudgets für die Digitalisierung der Schule – wohl ahnend, dass dies der Institution Schule schadet.

Inzwischen haben die Bildungsverwaltungen ihre ICT-Dampfer auf Kurs gebracht und während der Corona-Pandemie richtig Fahrt aufgenommen. Wenn der Kurs solcher Bildungsfrachter einmal festgelegt ist, lassen sie sich kaum mehr wenden. Vor ein paar Wochen kündigte die Berner Bildungsdirektion an, weitere 22 Millionen Franken in die Schulinformatik zu investieren: Ab der 3. Klasse soll jedes Kind ein eigenes Gerät erhalten, damit es nicht mehr mit einem Mitschüler teilen muss. Noch mehr Isolation, noch mehr Einzelbeschäftigung mit einem seelenlosen Gerät.

Inzwischen haben die Bildungsverwaltungen ihre ICT-Dampfer auf Kurs gebracht und während der Corona-Pandemie richtig Fahrt aufgenommen. Wenn der Kurs solcher Bildungsfrachter einmal festgelegt ist, lassen sie sich kaum mehr wenden. Vor ein paar Wochen kündigte die Berner Bildungsdirektion an, weitere 22 Millionen Franken in die Schulinformatik zu investieren: Ab der 3. Klasse soll jedes Kind ein eigenes Gerät erhalten, damit es nicht mehr mit einem Mitschüler teilen muss. Noch mehr Isolation, noch mehr Einzelbeschäftigung mit einem seelenlosen Gerät.

Es geht längst nicht mehr darum, Lehrern den Alltag zu erleichtern, indem man das alte Lehrerbuch durch einen Computer ersetzt oder die klassische Rundtelefonliste durch einen Schul-Messenger. Nein, auch die Schüler müssen auf Kurs gebracht werden: Sie sollen Rechnungsaufgaben auf Tablets lösen, ihre Turnübungen filmen und die Dateien dem Lehrer übermitteln – anstatt sie in der Turnstunde vorzuführen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, wird in den behördlichen Strategiepapieren zur Digitalisierung der Volksschule nicht erörtert. Man will ja zur «Schule der Zukunft» gehören.

Tragweite nicht erkannt

Die Lehrer-Schüler-Beziehung bleibt die unverzichtbare Grundlage für gute Zukunftsperspektiven der Schülerinnen und Schüler. Doch genau diese Bildungssäule wird durch die Digitalisierung untergraben. In Ländern wie Schweden oder Dänemark, die diesen papierlosen Kurs eingeschlagen haben, ist deshalb eine Kurskorrektur eingeleitet worden.

In der Schweiz ist aber die Tragweite der Digitalisierungs-Euphorie – die Entfremdung zwischen Lehrern und Schülern, der Abbau familiärer Beziehungen mit schwerwiegenden Folgen für die Sprachkompetenz – vielen noch gar nicht bewusst. Stattdessen fordert man lediglich ein Verbot von TikTok oder eine Reduzierung der Handynutzung, während die Kinder im Unterricht vor noch grössere Bildschirme gesetzt werden.

Dabei ist unter Pädagogen unbestritten: Ein Primarschüler lernt nachhaltiger, wenn er mit dem Revierförster über den Feldhasen spricht und seinen Vortrag handschriftlich vorbereitet, als wenn er eine Internetrecherche per Copy-Paste zusammenstellt und mit PowerPoint präsentiert.

Unwohlsein vieler Lehrer

Wohl ist es vielen Primarlehrerinnen und Primarlehrern nicht. Sie versichern in den Medien, für einen «vernünftigen Umgang» mit ICT zu sorgen, während sie von Lehrmittelverlagen und Verwaltungen dazu gedrängt werden, die Kinder mit digitalen Aufgaben zu versorgen – aus teuren Lehrmitteln, an denen die Verlage sich satt verdienen.

An eine Kurskorrektur ist derzeit kaum zu denken. Statt einer ausgewogenen Digitalisierung treibt man die Schulen weiter in die Abhängigkeit von digitalen Systemen und ihrer Lehrmittelverlage. Wäre es nicht sinnvoller, den Fokus der Primarschule auf grundlegende Fähigkeiten wie Handschrift, Sprache und persönliche Interaktion zu legen? Statt Kinder frühzeitig an Bildschirme zu binden, sollten wir ihnen im jungen Alter die Möglichkeit geben, im zwischenmenschlichen Austausch zu lernen.

Berufsvorbereitung

Natürlich müssen Schüler auf die digitale Berufswelt vorbereitet werden – doch das muss nicht in der Primarschule geschehen. Die Sekundarstufe wäre der richtige Ort, um gezielt digitale Kompetenzen zu vermitteln, wenn Schüler alt genug sind, Technik reflektiert einzusetzen. Anstatt Erstklässler ans Tippen zu gewöhnen, sollten wir ihnen Zeit geben, grundlegende Kulturtechniken zu festigen. Andere Länder haben längst erkannt, dass eine unkritische Digitalisierung die Bildungsqualität gefährden kann. In Schweden beispielsweise wird wieder stärker auf gedruckte Lehrmittel gesetzt, um die Lesekompetenz zu verbessern. Wir sollten eine ernsthafte Debatte führen, bevor wir weiter in eine technisierte Schulwelt steuern, die mehr Kosten als Nutzen bringt.

Das Lehrernetzwerk Schweiz unterstützt darum Digitalisierungs-Stopp-Initiativen, wie sie im Kanton Luzern für kommenden Herbst angedacht sind. In unserem Positionspapier sprechen wir uns für einen behutsamen und massvollen Umgang mit der Digitalisierung mit Fokus auf die Berufswelt aus.

Daniel Wahl

Journalist, Lehrnetzwerk Schweiz